三十数年間年監督生活をしていますが、映画作家生活のひとつの節目という思いで撮りました。

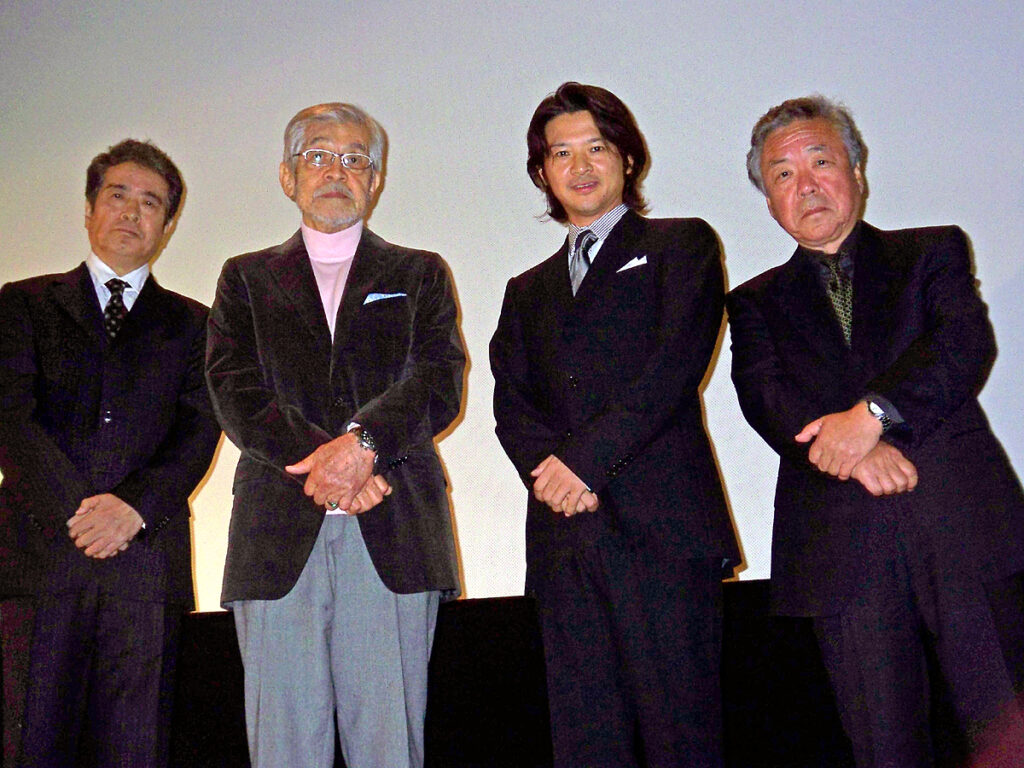

『郡上一揆』『草の乱』と、ヒューマニズム溢れる骨太の作品を取り続けている神山征二郎監督が、旧制高校の生活を通じて教育と平和の重要性を訴えた『北辰斜にさすところ』が完成した。公開直前、混沌とした中で明日を見失った日本人に対する痛烈なメッセージとも言える本作に込めた気持ちを、監督にうかがった。

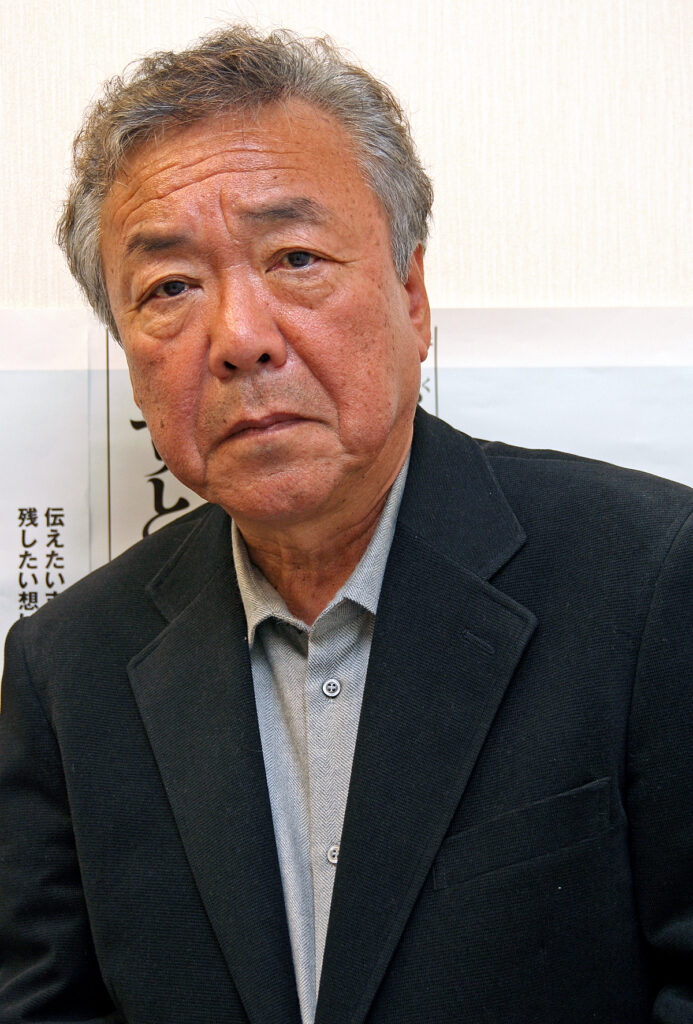

神山征二郎監督

1941年生まれ。日本大学芸術学部映画学科中退後、65年に新藤兼人監督が主催する近代映画協会に参加。新藤兼人、吉村公三郎、今井 正らの助監督を経て、71年に『鯉のいる村』で監督デビュー。76年には『二つのハーモニカ』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。その後独立し、『ふるさと』(83)では文化庁優勝映画奨励賞を受賞、『ハチ公物語』(87)では年間興行記録ベストワンを記録する。88年には神山プロダクションを設立。以降、『遠き落日』(92)、『ひめゆりの塔』(95)、『郡上一揆』(2000)、『草の乱』(04)など、ヒューマニズム溢れる作品を発表している。

この映画は、熊本出身の弁護士・廣田 稔さんが、システム化された現在の日本の学校教育に対する疑問を持ち、旧制高校の自由闊達な気風を描いた映画を作ろうと思ったことから始まったと聞いています。神山監督は、廣田さんとどのようにして知り合い、監督をすることになったのですか?

原作者の室積 光さんはもともと福田勝洋という俳優さんなのですが、30年ほど前に僕が撮った『二つのハーモニカ』(1976)という映画のオーディションで1等になった人で、年齢は僕より15歳ほど下ですが、それ以来、親しくしている俳優さんのひとりでした。その室積さんが50歳近くになってから小説を書き始め、3作目あたりに書いたのがこの映画の原作で、その話を映画化したい人がいると僕のところに相談があったのが始まりでした。東京に出てきた廣田弁護士とお会いした際に「資金作りは任せて下さい」と言われていましたが、いくら製作費がかかるか判りませんし、仮に映画が出来上がったとしてもテレビ局が関わっていないと公開すら難しいという大変な時代になっていることをお話しました。でも、「映画を作って儲けようとは思っていません。ただ、旧制高校の物語をぜひ映画化したいのです」と言われたので、僕自身は戦前から終戦直後まで旧制高校の教育が存在した時代に一番関心を持っている世代ですから、改めてあの時代からの発見があるのではないかと思い、お引き受けすることにしました。でも、やはり資金集めは簡単には出来ませんね。出来るのか出来ないのか判らないものにお金を出す人は、なかなかいませんから。日本人は神社やお寺にはすぐ寄付をしますが、映画を作るとなると(笑)。それから1年半ぐらいは大変なプロセスを経ることになったのです。

三十数年間年監督生活をしていますが、この映画は25作目で、映画作家生活のひとつの節目としてやりました。これで終わりというわけではないですが、映画をめぐる状況は厳しいじゃないですか? 出来上がっても公開できない作品もあるので、『郡上一揆』も『草の乱』もそうですが、3、4作前からこれが最後になるかもしれないと思って撮っています。もっとも、お金を工面する廣田さんたちは本当に大変だったと思いますが、私たちは現場で“俺たちは、今、何か良いものを作っているぞ”みたいな感じでしたが(笑)。良い形で世の中に出ていってほしいと思うのですが、その辺は監督といえども自分では手出しが出来ない世界です。前評判が良くてもお客さんが来ないことはありますから、関係者の皆さんは封切る時には冷や冷やではないでしょうか?

旧制高校の教育を通じて昨今の教育崩壊に一石を投じようというのがこの映画のテーマだと思いますが、同時に戦争に対する痛烈な批判も大きなテーマとなっていますね。

やはり、この映画の主人公はそこからは絶対に抜けきれない、それほど重い青春時代を生きてきたのだと思います。教育に関しては、昔は良かったと言ってもしょうがないですが、冒頭には在りし日の旧制高校を描いたいろいろなエピソードが出てきます。全体の約1/3ほどありますが、あの部分は映画としてとても苦しい。エピソードの羅列だけではなく、どこかで筋書きが繋がっていないと、お客さんを引っ張ることは出来ません。ですから、主人公一家の話を縦糸にしました。旧制高校の生活では、良くも悪くも学生同士が毎日療でぶつかり合うわけです。喧嘩も一生続くようなの友情も、親元を離れて一緒に生きているからです。今の子供は親の側にいつまでも居過ぎで、親もいつまでも自分の側に置きすぎです。巣立つことによる親離れ・子離れは、人間以外の動物は全てやっているのに、人間だけがやらない。親は世の中に出て働いて、上司にしかられたり、同僚に嫉妬を買ったり、いろいろな人生経験をしていますから、こんな思いは子供にさせたくないと思っている内に、子供は40過ぎても独身ということになってしまいます(笑)。

監督よりも一回り上の世代の人たちは旧制高校最後の世代ですが、そういった皆さんからはどんな反響がありましたか?

この映画を観た旧制高校の卒業生の皆さんから「全然違うぞ!」と言われるのが一番悔しいので、いろいろと勉強しました。旧制高校卒業生で鹿児島の高校の学長さんだった90歳近い方が、試写の後、手を握って30秒ぐらい離さないんですよ。“俺の目を見ろ、何も言うな”の世界で(笑)。よくぞやってくれたという意味だと思うのですが。東京での試写の時にも、東京七高会の事務局長の方、神山 繁さんが演じた役のモデルの方ですが、「僕が何というか怖いでしょう、監督」と言うんですよ。「怖いです」と答えたら、「今、教育改革とか言っているが、この映画を観せた方がよほどましだ!」と言われました。ありがたいほめ言葉ですね。

ご年配の出演者の皆さんには、旧制高校の卒業生の方もいらっしゃいますね?

鈴木瑞穂さんが旧制三高、今の京都大学の出身です。優秀ですね(笑)。北村和夫さんは早稲田大学です。亡くなられましたが、撮影当時から少し体調が思わしくなかったですね。三國さんは旧制高校には行っていませんが、旧制高校の世代です。こういうタイプの映画は作ろうと思っても作れない時代ですから、皆にこにこしてやっていました。同窓会みたいな感じですね。

撮影開始前の交渉の結果、ようやく三國連太郎さんが出演して下さることが決まりましたが、主演をするということは監督をする以上に大変だと思います。監督は映画に写りませんから二日酔いでも出来ますが、出演者は、顔は写るし台詞も喋らないといけないのでそうはいきません。撮影当時、三國さんは83歳でした。この仕事をやるにあたっては俳優としての欲もあったのでしょうが、現場でのテンションが日に日に良くなっていきました。ノリが良ければ、演技も良くなっていきます。私たちでも惚れ惚れするような芝居が今日も明日もと続き、ラストの花瀬望比公園でのシーンでは、開門岳の麓に広がる鹿児島湾に太平洋から荒波が押し寄せる海岸で、「この海の向こうには、まだ50万人近くの戦没者の遺骨が放置されたままになっている」と話すシーンがありますが、三國さんはこのシーンに向けてずっと演技設計をしてこられたような気がしました。あの場面の撮影では、自分が海の中に引き込まれるような気がし、本当に50万体近い兵士の魂が祖国に還りたいと言っているように見えました。そのことがこの映画を観に来て下さった皆さんに伝われば、作った甲斐があるような気がします。

北村和夫さんは憧れの俳優さんのひとりでしたが、初めてご一緒しました。織本順吉さんは病気がちで痩せていらっしゃいましたが、撮影は病院のシーンの1日だけでした。佐々木愛さんは、学生時代にピンナップしていました(笑)。今は、文化座という劇団を支えてやっていますが、三國さんの長女役、医者一家で父親にずけずけ言う後家さんの役はけっこう良かったと思っています。佐々木すみ江さんは日本女子大学卒もすごい才媛です。そういう人たちが核にいて、若い人たちと一緒に楽しくやりました。

若い俳優さんたちは、旧制高校の生活を演じて、どのような感想をお持ちになったのでしょうか?

相当いろいろなものを掴んだと思います。ギャラをもらいながら勉強できるのだから最高ですね(笑)。よく勉強していたので、たくさんのものを掴んだと思いますよ。

緒方直人さんも頑張りました。今では友達みたいな役者さんのひとりですが、この映画に出ていただくことに決まってから半年ぐらい経つと、髪が肩まで伸びていました。太平洋戦争が始まった昭和16年には学生も皆髪を切ることになりますが、それまではビートルズも顔負けみたいなのがいっぱいたんですよ。それを再現しようとしたのでしょうが、ずっと髪を伸ばして待っていてくれた、本当によくやってくれました。そして、最後の2日間は、戦場の場面なので坊主頭、完全に断髪です。ばっさり切ってあの場面を撮る、実に役者の鏡ですね。こういう髪型になると受けられなくなる仕事もありますが、来る仕事を全て受けて物理的に豊かになるよりも、この映画をやってみたかったという緒方直人の気持ちをひしひしと感じましたし。『郡上一揆』『草の乱』と3作続けてご一緒するのは珍しいので、よく「たまには変わった人とやったら?」というのですが(笑)、もちろん、役に合わなかったらキャスティングしません。それなら、黒澤さんと三船さんはどうなのでしょうか? 次の映画(『最後の早慶戦』)では、柄本明さん、石坂浩二さん、藤田まことさんといった尊敬している俳優さんとご一緒していますが、この撮影もすごく楽しんでやっています。

七高と五高の百周年記念試合の最後には、亡くなった選手の皆さんが出てきます。非常に感動的なシーンでしたが、どのような思いで作られましたか?

あのシーンが変に浮いてしまうとお客さんがついていけない、あそこでぐーんとついてきてくれないと映画としては失敗なので、とても神経を使いました。撮影も最後にやりましたが、その時点では、これは絶対に成功するという確信がほぼ出来ていました。あのシーンは技術的には簡単ですが、彼らが現れた時にお客さんが皆胸をかきむしられるような映画にしないと、たぶんお金は取れません。お金が取れないような内容でお金を取るのは無理ですから。昔の芝居小屋ではよく役者さんに向かっておひねりが飛びましたが、スクリーンに向かっておひねりを投げさせたいという気持ちでいつも映画を作っています。

最後に、監督からひと言メッセージをお願いします。

いつも、お客さんにとって魅力のある映画を撮ろうと考えていますが、その自分の思いを達成できた仕事だと思っています。楽しみに劇場までお出かけ下さい。

安易な企画が少なくない中、すがすがしい感動と生きる指針を与えてくれる秀作。改めて、日本映画の底力を感じさせてくれた。娯楽作品としても十分に楽しめる出来上がりなので、ぜひ映画館に足を運んでほしい。

(取材・文・写真:Kei Hirai)

公開表記

配給:東京テアトル

2007年12月22日よりシネマスクエアとうきゅう他、全国順次公開

(オフィシャル素材提供)