オダギリジョーの初長編監督作『ある船頭の話』が9月13日(金)より、全国公開となる。先ごろ開催された第76回ヴェネチア国際映画祭では、邦画としては初の<ヴェニス・デイズ>部門に選出され、監督とともに主演の柄本 明、共演の村上虹郎がリド島入りし、公式上映で喝采を受けた。9月5日(木)に行われたミニ会見・上映後Q&A・囲み取材を網羅したフルリポートをお届けしよう。

ミニ会見

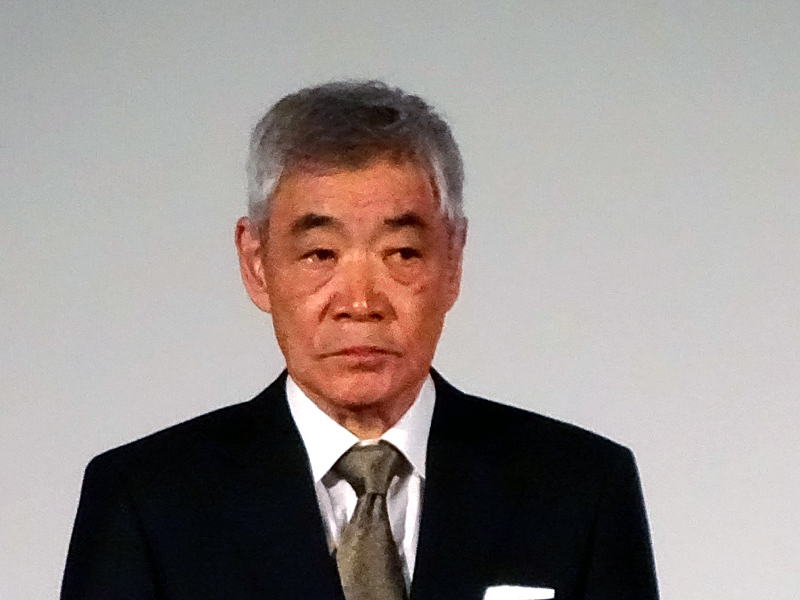

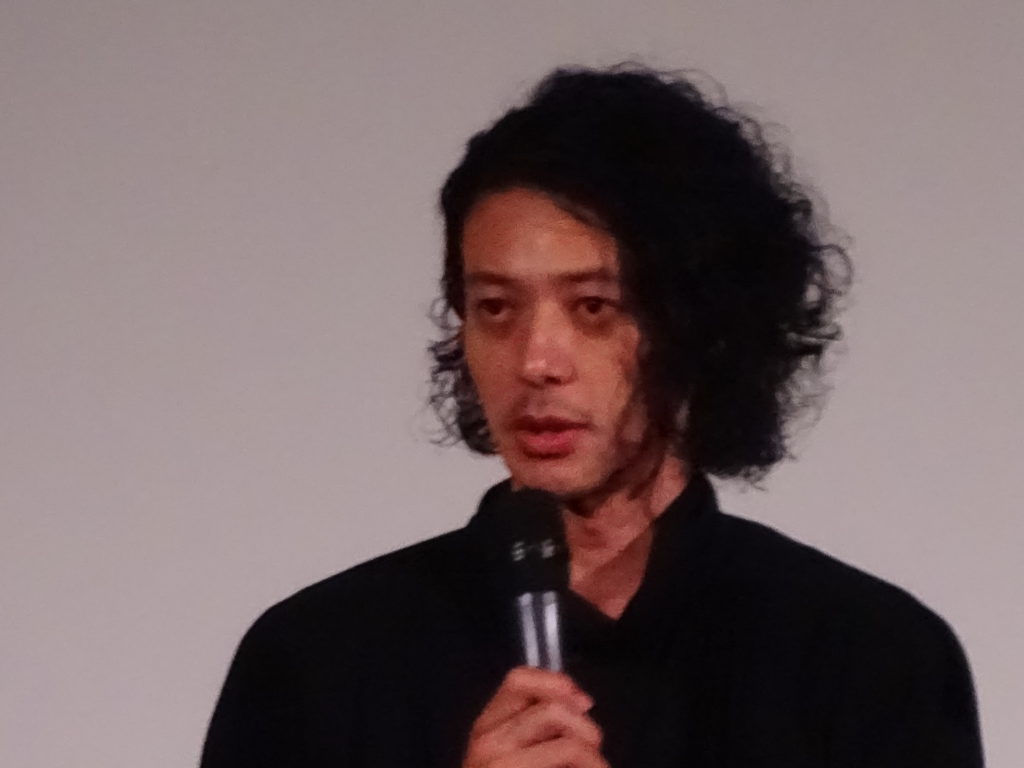

午後1時30分より、日本メディア向けミニ会見が開かれ、オダギリジョー監督と主演の柄本 明が出席した。

『ある船頭の話』が今回ヴェネチアに招かれたことに対して、どのようなお気持ちかお聞かせください。

オダギリジョー監督:ヴェネチア映画祭にはこれまで俳優として何度か連れてきていただいて、自分の中でも思い入れのある映画祭だったので、とても光栄ですし嬉しく思っています。

柄本 明:ヴェネチアには初めて『許されざる者』(2013年、李相日監督)という映画で来ましたので、今回は2度目です。大変光栄に思っております。

今日の公式上映で観客の皆さんとご覧になりますが、どういうご心境ですか?

オダギリジョー監督:ドキドキしているかと聞かれると、ドキドキしてますね(笑)。創ってしまったものはもう直せないし、いくらブーイングをもらっても、それは受け入れるしかないなと思っています。

柄本 明:確かに、言われるとドキドキしますね(笑)。これから上映が近づいてくると、もっとドキドキするんですかねぇ。

今回は「ヴェニス・デイズ」という部門に選ばれたわけですが、ヴェネチア映画祭およびこの部門に対しては、どういうイメージをお持ちでしょうか。

オダギリジョー監督:カンヌは華やかで、世界中のセレブが集まってみんなでパーティをやっていて、どこかビジネスの臭いもしますが、ヴェネチアのほうは本当に映画好きな人たちがこのリド島に集まっているという感じがしますので、僕は好きな映画祭です。始めに「思い入れがある」と言ったのは、そういう意味も含めてですね。

カンヌでいうところの「監督週間」に当たるのがこの「ヴェニス・デイズ」だと思うので、初長編監督という立場でこういうところに選んでいただいたのは本当に恐縮ですし、「幸せ」だという言葉以上の表現が見つからないです。

柄本 明:そんなにたくさんの映画祭に行ったわけじゃありませんが、カンヌには2回行き、ヴェネチアも2回目になります。カンヌはマーケットもあって大変賑やかですが、こちらのほうはもう少ししっとりとした雰囲気の映画祭だという印象ですね。

オダギリ監督は今回、コンペティション部門にノミネートされているロウ・イエ監督の作品(『サンデー・フィクション』)に俳優として出演されていますし、これまで海外の映画にたくさん参加されています。今回の映画制作には、そういった海外のご経験が反映されていると思われますか?

オダギリジョー監督:意識していたわけではありませんが、今まで海外の作品に関わることで受けてきた刺激やいろいろな体験が、結局この作品につながっているということは確かですので、もしもそうした部分があるとしたら、自然に出てきたものだと自分では思ってます。

今回、満を持して長編映画に取り組んだ最大のきっかけをお教えください。

オダギリジョー監督:いろいろなことが重なったのは事実なんですが、撮影監督のクリストファー・ドイルが一緒に映画を創ろうと声をかけてくれたことが一番大きかったと思います。

日本を舞台にしながらも普遍性を感じさせる映画でした。川辺で生涯を送る船頭を描くという発想のきっかけをお教えください。

オダギリジョー監督:発想は、精神的な意味でいうと、せっかく映画を創るのであれば挑戦したいという想いが強くて、どれだけ難しいことを自分に課せられるかという試みでもありました。できるだけメインのキャラクターを少なくして、そこにあるものは小屋と舟だけ……みたいな世界にしたかったですし、とにかく、お客さんを飽きさせないような要素をできるだけそぎ落とすことに徹しました。自分に対する挑戦のような脚本づくりをしましたね。

今、ほとんどの映画にはストーリーがあるわけですが、なにも大きな話のうねりがなくても、人間は日々生きているわけで、その生きている中でも小さな喜びや悲しみがたくさんつまっているということを表現できればいいかなと思っていました。

物語性を排除していくとなると、景色も重要な要素になると思いますが、今作は実に素晴らしい映像でした。ロケ地となった新潟・阿賀野川流域はどうやって決められたのですか?

オダギリジョー監督:制作部の方が、北のほうから20~30ヵ所挙げてくれまして、実際に自分が足を運べたのはその半分くらいだったかもしれませんが、できるだけ多くの場所を見ました。その中でも、撮影が許される場所であるか、実際に舟を操れる場所なのかどうかがポイントになりました。あと、あの場所に決めた大きな理由は、ゴツゴツとした岩場で、本当にここに人が住んでいいのかというような場所だったということで、それがひとつ大きな決め手になったのと、そこから見る夕日がとても綺麗だったんですね。最終的にはその2点が阿賀野川流域をロケ地に決めた理由でした。

この映画を撮影される前に一人の船頭さんの取材をされたということですが、どのような発見があり、この映画に活かせたでしょうか。

オダギリジョー監督:脚本を書いたのは10年前ですが、その前の段階で取材をしました。2~3週間ほどその船頭さんと過ごしながらカメラを回して、生活も含めてその姿を捉えさせていただきました。その間にインタビューをしながらいろいろなお話を伺い、いくつかのトピックは映画の中にも取り入れさせてもらいましたが、なかでもその方がよくおっしゃっていたことで一番大きな印象に残ったのは、「人の役に立つのが嬉しい」という言葉でした。その言葉を、柄本さん演じる船頭の生き様の芯にさせていただきました。一方で、映画の船頭には心の葛藤もありますが、それはドラマ性と言いますか、フィクションで付け加えていったものです。

柄本さんは、監督とどのようなお話をされながらこの人物像を創り上げていきましたか?

柄本 明:監督とそういうディスカッションをしたことはないです(笑)。脚本を読み、あとは大きな自然の中に身を置いているわけですから、自分としてはこの自然の中に溶け込めればいいなぁという感じで演じました。自分の肉体をひたすらその場所にゆだねるという感覚でしたね。

この役を演じていて、どんなところが一番楽しかったですか?

柄本 明:……撮影は辛かったです(笑)。楽しいかと言われると、映画の時間に自分が居られるということはいつも楽しいんです。ただ、今回の撮影はとても厳しくて、ちょうど7~8月の炎天下のなか約40日間、河原や小屋にいたり、舟を漕いだりということで、炎天下でも逃げ場所がない状況でした。クリストファー(・ドイル)撮影監督のやり方なんでしょうが、テストなしで段取りだけ整えたらカメラを回していくという形で撮影が進められ、こうやって映画の時間に浸れるというのは幸せなことなんですが、現場はヒジョーーに苦しかったです(笑)。僕だけじゃなく、スタッフの人たち皆も大変だったと思います。

ヴェネチアといえば偶然にも「船頭」ですが(笑)、本島に行ってゴンドラに乗られたりしましたか?

柄本 明:まだないですね。たぶん、宣伝の方たちは僕に舟を漕がせさせたいと思っている気がします(笑)。でも、ここは本島じゃないですしね。

配給担当:それが実はリド島にも手漕ぎの舟がありましたので、後でお願いできたらと思っています(笑)。

おっしゃるように、話に大きなうねりがなく、上映時間も2時間を超えて、デビュー作としてはチャレンジングな作品だったと思いますが、あえてやりたいことをやったという感じでしょうか?

オダギリジョー監督:逆に、第一作目だからこそやりたいことをやらせていただいたということだと思います。バランスよく常識的な映画も創れたかもしれませんが、それをやっても面白くないと思いましたし、自分がオリジナルの脚本を映画にするというチャンスをいただいたのに、挑戦しないでいるということがまず耐えられませんでした。出来る限り問題提起をしたかったですし、今の映画の常識とされるところからどれだけ外れているとしても、これも映画だと思っていただけるような作品にしたいと思っていました。

シナリオを書かれたのは10年前ということですが、それまで俳優をやっていて、どこかもやもやしたものを抱えていらしたのでしょうか。

オダギリジョー監督:生意気ながらに、もやもやはあったと思います。というのは、2000年代初めの頃に僕はよく日本のインディーズ映画に出させてもらっていたんですが、あの時代の作品はすごく作家性があって、東京でいうと渋谷のシネマライズでかかるような、映画が多様性をもっていた最後の時代だったなと思うんです。僕らの後の世代は、どちらかというとインディーズ映画が創られなくなって、一言で表現できるような分かりやすい映画や、最近でいうと“キラキラ映画”のようなタイプの作品が映画館を占めるようになって、挙句の果てにはシネマライズのような単館系の映画館までなくなってしまいました。自分はインディーズ映画を体験できた最後の世代かもしれませんので、そういうユニークで創造的な映画に対する憧れもありましたし、そういうものがなくなりつつある今の日本映画に対して、ちょっと問題提起したかったという想いはありましたね。

オリジナルにこだわっていきたいのも、そういう想いがあってのことでしょうか。

オダギリジョー監督:ええ、自分が創るのであれば、自分がやれる、そしてやりたいことをやるべきだなと思っています。これまでインディーズ映画にかかわってきたからこそ、ヴェネチアやカンヌのような所にも連れてきていただきましたが、そういう機会に各国の映画人と言葉を交わして、文化の深さを感じることが多々ありました。今後の日本映画界も、文化としての一面をになう映画をちゃんと残していってほしいなと思いますね。

監督はこれまで俳優として、国内外の大勢の監督さんとお仕事をされていますが、特にどなたから影響や刺激を受けましたか?

オダギリジョー監督:さっきお話しさせていただいた、大きなストーリーのうねりがなくても映画は成立するということを学んだのは、ジム・ジャームッシュ監督の映画からでした。ジャームッシュの映画は大体、主人公が何かに乗っているロードムービーですよね。『デッドマン』(95)だったら舟や馬に乗ったり。そういう意味では今回、登場人物たちを舟に乗せて、いわば密室的な空間での会話をドラマとして描くという方法論も、もしかしたらジャームッシュの影響を受けているかもしれないです。それは本当に最近気づいたことで、たまたまジム・ジャームッシュに関するコメントを求められたときに、考えてみたらそうだったと気づいたんですよ。だから意識していたわけじゃないんですけど、やっぱり大きな影響を受けたんでしょうね。

今後は監督業にシフトしていくおつもりはありますか?

オダギリジョー監督:いえいえ、そんなつもりは全然ありません。自分が監督させていただけるのならオリジナルにこだわりたいので、オリジナルで描きたい物語やテーマが見つからないと、次の映画を創りたいとは思いませんし、それには時間がかかるでしょうから、結果的にはまた10年くらい先になるかもしれないですね。でも、面白いものを創りたいという気持ちが続く限りは、またいつか監督をやりたいという夢はもっていたいです。

公式上映後Q&A

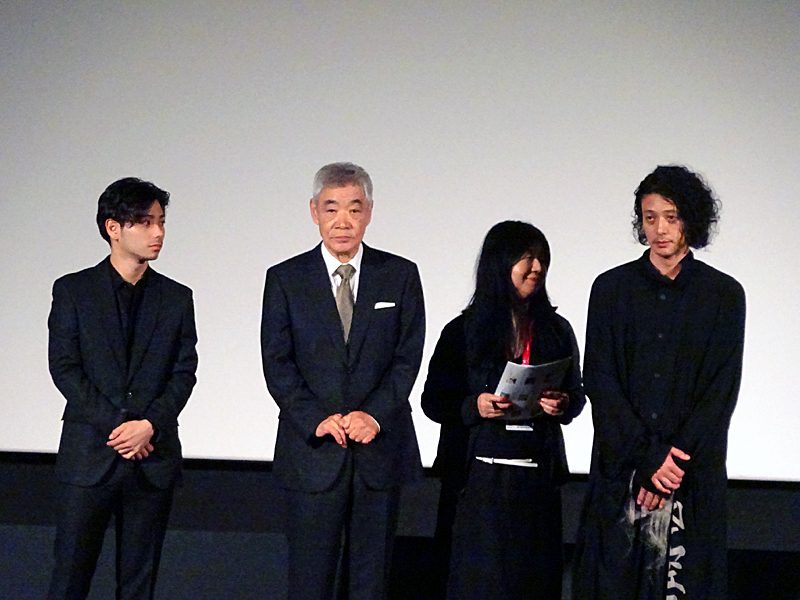

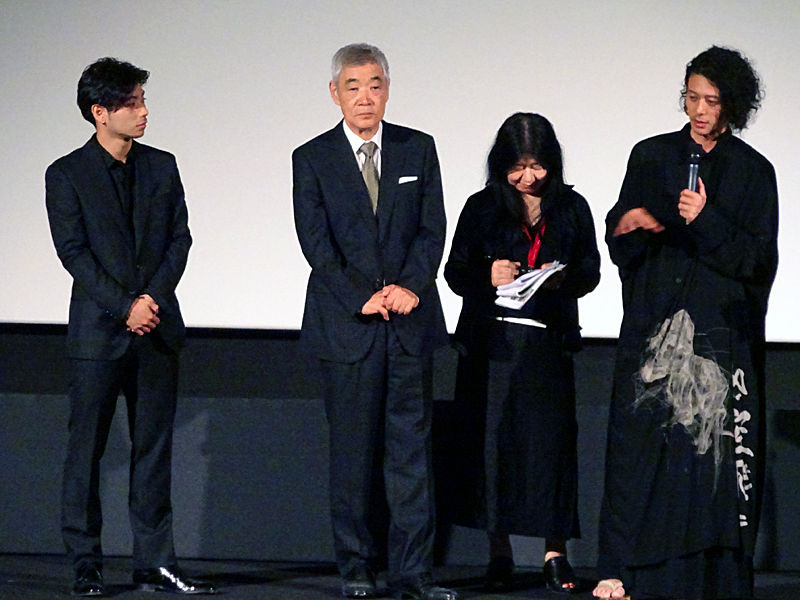

午後4時45分よりSALA PERLAにて公式上映が行われた。590席がほぼ観客で埋め尽くされ、上映後にオダギリジョー監督、柄本 明、村上虹郎が登壇すると大きな拍手が送られ、あまり時間のない中で行われたQ&Aでも、観客から口々に感動が伝えられた。

MC:この物語はどのように構想されたのですか?

オダギリジョー監督:脚本を書いたのは10年前なんですが、その時は船頭を自分で演じるつもりでいました。船頭の前に現れる少女は、僕が演じる船頭と親子のように見える仲でありながら、次第に少女から大人に変化していく……そんなドラマを最初はイメージして書いていて、その当時は、(村上)虹郎くんが演じてくれた役は、逆に僕よりももっと年上の60歳くらいの人を想像していました。ですが、柄本 明さんに僕が演じるつもりでいた役をお願いすることになりましたので、そこから全て関係性を書き直しました。結果的に、僕が演じるよりも、大先輩である柄本さんの人生経験がキャラクターに深みを与えてくださったので、当初の構想とは全く違う作品になったと思いますし、本当に柄本さんがこの映画を素晴らしい高みに導いてくださいました。

観客:今回の映画祭で観た中で最も美しく詩情あふれる作品でした。セットはもともとあったのではなく、この映画のために建てたのですか?

オダギリジョー監督:ありがたいお言葉を頂き嬉しいです。あそこにあったものは全て作ったものです。今回協力してくださった美術担当の佐々木 尚さんが素晴らしいセットを作ってくださいました。

観客:英題は“They Say Nothing Stays the Same”ですが、船頭の在り方は何も変わらず、ずっと変わらないものもあるということを語っているように思えたのですが。

オダギリジョー監督:英語のタイトルは日本語で言うところの“諸行無常”で、あらゆるものはやがて変わってしまうという意味ですが、おっしゃるとおり、船頭は舟に乗り続けますし、これからも変わらないものは確かにある……そう受け取っていただいたのは、僕も考えてもみなかったことですが、今日その意見を伺ってすごく面白いなと思いました。そういういろいろな意見が出る映画であってほしいと願っていましたので、とてもありがたいコメントです。

観客:見事な作品でした。ちょっと黒澤 明監督の『どですかでん』(70)を想起させられましたが、黒澤監督の影響は受けましたか?

オダギリジョー監督:黒澤 明監督は尊敬する監督の一人ですが、今考えるとどちらかといえば、溝口健二監督の『雨月物語』(53)のほうが、実はこの映画のテーマや描きたかったこととすごく似ている気がします。『雨月物語』はこのヴェネチア映画祭でグランプリ(サン・マルコ銀獅子賞)を受賞した作品でもありますし、今回『ある船頭の話』もヴェネチアに選んでいただき、何か不思議な縁を感じます。

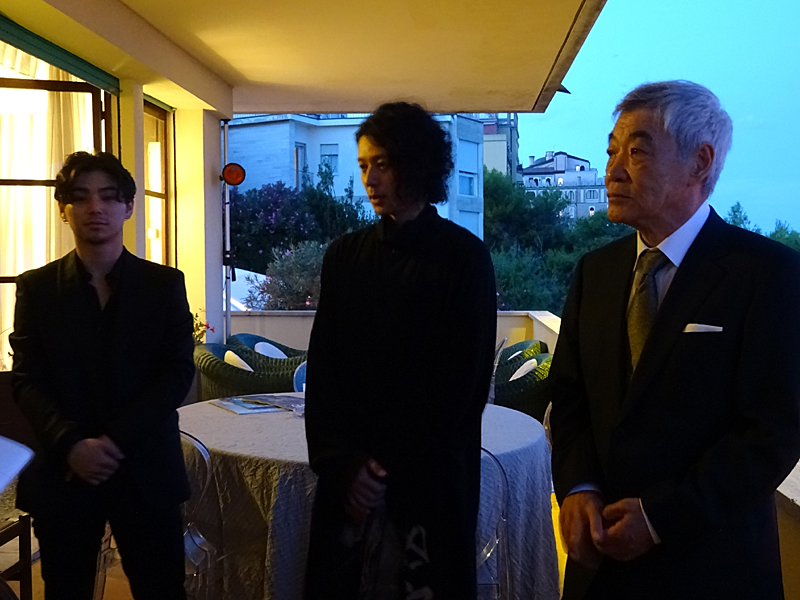

囲み取材

公式上映終了後、日の暮れ始めた午後7時40分より日本メディアによる囲み取材が行われ、オダギリジョー監督、柄本 明、村上虹郎がリラックスした雰囲気のなかで質問に答えた。

柄本 明:あぁ、ホントに囲まれている(笑)。……疲れたな。緊張して観たねぇ。

オダギリジョー監督:すっごい長く感じました(笑)。

本日の公式上映の感想をお願いいたします。温かい拍手がありましたね。

オダギリジョー監督:そうですね、本当にありがたいです。もっと出ていく人が多いんじゃないかと心配してましたし、温かい拍手があんなに長い時間続いたというのは、本当に嬉しいですね。あと、皆さんの顔がとても満足されているように見えたので、それが何よりも嬉しかったです。

柄本 明:え~疲れました(笑)。試写で観たのと今日で2回目なんですけど、なんか全然違いましたね。監督の志の高さをものすごく感じた映画でした。

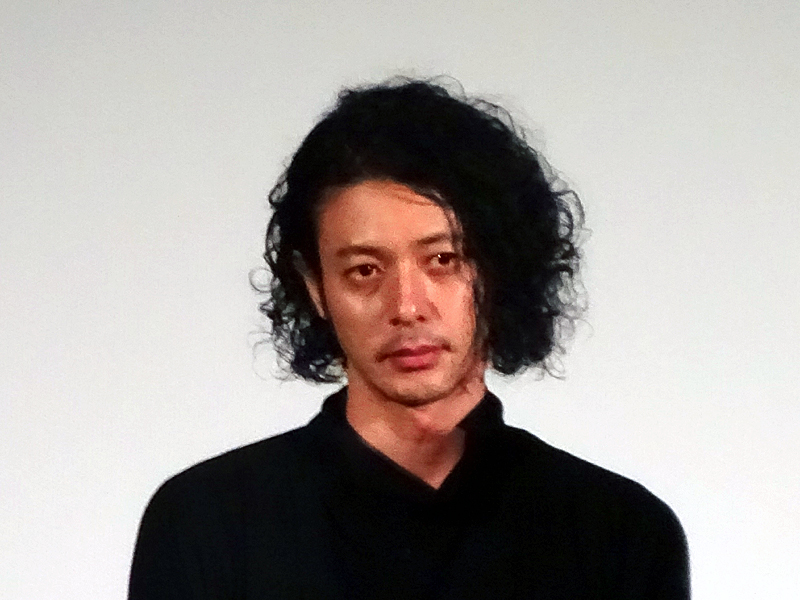

村上虹郎:僕もかなり体力と気力を奪われました。僕は試写と、あと少し宣伝活動とかがあったので完パケを観たのと3回目なんですけど、本当に毎回、違う映画を観ているような感じがありました。初回はやっぱり、自分の良くない点ばかり見えちゃうので人生最悪の日なんですけど(笑)、それからだんだん抜け出せて、今回の3回目でやっと純粋に、オダギリ監督の映画を観られたっていう感じがして嬉しかったです。

あと、Q&Aの最中に観客席で、たぶん映画好きのイタリア人の方たちが盛んに話し合っている様子が舞台から見えて、映画熱が高くていいなぁ~って思いました。あんな感じって、僕は日本では見たことがないので、すごく印象に残りました。

Q&Aでいろいろな質問が出ましたけど、いかがでしたか?

オダギリジョー監督:そうですねぇ、日本で取材を受けるとなんとなく質問が固まっていくんですけど、こういう所に来るとすごく新鮮な質問がいっぱいあるので、逆にとても楽しみでもありましたし、今日お昼の時間にいくつか海外メディアのインタビューを受けたんですけど、それぞれすごく面白い視点から質問をしてくれまして、こういうのはやっぱり楽しいですね。海外特有の時間です。Q&Aの最後のタイトルの話なんかもそうでしたね。

柄本 明:それにしても、(川島)鈴遥ちゃん、連れてきたかったねぇ。こういう時、女優さんが一人いるといいよね(笑)。連れてきていたら、こっちでも人気が出ますよ。

村上虹郎:僕じゃ物足りないってことですか(笑)?

公式上映を、俳優という立場ではなく監督としてご覧になって、違いはありましたか?

オダギリジョー監督:やぁ、やっぱりなんか、人が動くたびにかなり気になりますね(笑)。正直、俳優として毎回上映を観るのとは、気の散り方が全然違います。

柄本 明:やっぱり監督のほうでしょ、緊張するのは。

オダギリジョー監督:やぁ~もう、すごいですよ。会場に戻ってくる人がいるとすごく嬉しかったです。あ、トイレだったんだなって(笑)。それにはすごく助けられました。

柄本さんから見て、オダギリ監督はどうでしたか?

柄本 明:あの~とっても真面目ですね。脚本もそうですが、真摯に作品に取り組んでいました。撮影が始まったら口内炎なんかになっちゃったりね。本当に真面目な監督さんで、ありがたかったです。俳優としては監督とはほとんど話しませんでしたが。僕はいつも大体、監督とは話さないんで(笑)。

オダギリジョー監督:この場を借りて打ち明けさせていただくと、まず俳優同士というのがあるので、僕が演出をつけるなんておこがましいんです。俳優の大先輩として信頼した上で来ていただいたわけで、大げさに言うと、出演が決まった時点で演出はもう終わっているというか。あとは現場で柄本さんに好きにやっていただくことで、トイチがより育っていくと思っていました。

柄本 明:ありがとうございます(笑)。

若いキャストの方々に対してはいかがでしたか?

オダギリジョー監督:それぞれです。やっぱり俳優ですから俳優の気持ちがすごく分かりますし、タイプもそれぞれ違いますので、同業者だからこそ分かる距離感と温度で、それぞれ演出の方法を変えてましたね。

村上さんにとってはどういう監督さんでしたか?

村上虹郎:僕はまだキャリアが短く、役者は5年くらいしかやってないんですけど、オダギリ監督は誰よりも細かく演出される方でしたね。台詞回しもそうですし、役のディテールを深く話していただきました。現場でもすごく綿密に、あ、そこなんだ!っていう部分の、たぶん僕が再現できていないところを何度も何度も繰り返し、柄本さんにお付き合いしていただいて……っていう場面が結構ありました。そういう細かい演出は僕のときが一番あったんじゃないかと思います。台詞の量も多かったですし、監督的にその分、目立ったんでしょうね(笑)。

オダギリジョー監督:彼の役柄にはコメディ要素もありましたしね。彼の登場シーンはほわっとさせたかったので、ニュアンスを細かく調整したかったというか。

村上虹郎:僕にとっては今まであまり経験したことのないタイプの役でした。これまでは素朴な役とか、尖ってて無口な役とかでしたから。新境地です(笑)。

今日映画を観ていて、その苦労がフラッシュバックしましたか?

村上虹郎:ええとぉ~いくつか……言わないほうがいいと思うんですけど、アフレコでやって、実は現場では言っていない台詞なんかもいくつかあったりして、ここはあらためて面白いな、オダギリさんっぽいなって思ったりするんですけど、ここは……う~ん、やっぱり分かんないなって思うところもあって(笑)。

オダギリジョー監督:うん、分かる分かる、あそこでしょ(笑)?

村上虹郎:しかも、僕がそう思っているところが分かるっていう(笑)。

監督をやったことで、俳優として変わったことはありますか。演技に関して新たに気づいたようなことは?

オダギリジョー監督:全然何も変わってないですね。元々僕はそういうタイプの役者でしたし、ちょっと客観的な目線で現場を見ているところがあったので、何も変わっていないです。俳優として出演している作品であっても、監督の目線にもなって現場でいろいろ考えちゃうんですね。

本当に美しい映像でしたが、これを創り上げるには大変なご苦労があったのではないでしょうか。クリストファー・ドイル撮影監督とはこれまでも俳優としてお仕事をされてきましたが、初めて監督として組まれて、いかがでしたか?

オダギリジョー監督:クリスはとにかく、僕を全面的に助けてフォローしてくれました。例えばカット割りについても、海外の撮影監督だと細かいカット割りまで渡さなければいけなかったり、画角を決めることに対して意見を出せなかったりすると聞きますが、クリスはその真逆で、完全に僕の創ったカット割りと画角を実現させるためにどうするかという動き方をしてくれました。あと一番感心したのは、誰も付けずに独りで日本に乗り込んでいるんですよ。通訳もいなければ、アシスタントもマネージャーもいない。独りで日本のスタッフの中に入り込むっていう彼のスタンスは、やっぱりすごいですよね。今まで世界各国のいろいろな監督たちとやってこられたのは、そういう彼のタフさや優しさ、人間性が成し得たことなんだろうなと思います。

ストーリーボードも書かれたんですか?

オダギリジョー監督:そうですね。特に、夢のシーンとかは結構複雑で難しかったので、絵コンテ屋さんに来ていただいて、細かい絵コンテを作ってもらったりしました。

各国の映画祭からオファーがあるようですが、世界中の方々にこの映画を観てもらいたいというお気持ちですか?

オダギリジョー監督:本当にありがたいですし、呼んでくださった映画祭にはできるだけお伺いしたいと思うんですけど、タイミングがぶつかる映画祭も多いので、みんなで振り分けたいなと思います(笑)。柄本さんはアジアがいいんですよね?

柄本 明:いいですねぇ。

村上虹郎:じゃあ、僕はアメリカ方面で(笑)。

昨日はロウ・イエ監督の『サタデー・フィクション』で俳優としてスタンディングオベーションを受け、今日は監督として拍手喝采を浴びましたが、このヴェネチア滞在はオダギリさんにとってどういう経験になりましたか?

オダギリジョー監督:ヴェネチアには昨日の朝着いたんですけど、その日の朝に着いて夜上映というのは体力的にもしんどかったので、3日前くらいには来たいなとまず思いました(笑)。ちゃんと時間を十分とって来るべきだと学びましたね。

今回、俳優としても監督としても呼んでいただいたというのは、むしろ奇跡みたいなことだと思っています。人生で1回きりのことでしょうし、本当にありがたい経験をさせていただきました。

登壇者:柄本 明、村上虹郎、オダギリジョー監督

自然の荒々しさを残した風景を舞台に、壮絶なまでに美しく心に触れる物語を紡ぎあげ、ヴェネチアにて世界にその渾身の初長編作をお披露目したオダギリジョー監督。前日には、コンペティション部門に選出されたロウ・イエ監督の『サタデー・フィクション』で俳優として、国際女優コン・リーと絡む準主役的な役柄で登場してその存在感を世界の観客に大きくアピールし、その翌日には監督として、作家性の強い映画が選出される<ヴェニス・デイズ>部門で自身の作品のプレミア上映を果たすという、映画人として異例の快挙を成し遂げた。

上映前の会見時には多少緊張した面持ちのオダギリ監督と柄本 明さんだったけれど、観客から高評価を得た上映の後に行われた囲み取材では、すっかりくつろいだ様子で軽いジョークも飛び交い、お二人の声のトーンがまるで違っていたのが印象的だった。

俳優として絶大な人気と実力を誇り、他の追従を許さないユニークな個性を映像に刻み続けているオダギリジョー。インディーズの良き時代を愛する彼が、監督としても今後新たな作品に取り込んでくれることを強く期待したい。

(取材・文・写真:Maori Matsuura)

公開表記

配給:キノフィルムズ/木下グループ

9月13日(金)より新宿武蔵野館ほか全国公開