現在開催中の第77回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門にエントリーした黒沢 清監督の『スパイの妻』。9月9日(水)夜のSala Grandeでのワールド・プレミア上映を前に公式記者会見が開かれ、黒沢監督と主演の蒼井 優、高橋一生が東京からリモートで参加、コロナ禍で来伊がかなわなかった口惜しさをにじませながらも、作品が世界でお披露目となる喜びをそれぞれ口にした。

監督、今回初めて歴史ドラマに挑まれましたが、どのようなきっかけがあったのですか? また、どうしてスパイの物語にしようと思われたのでしょう。

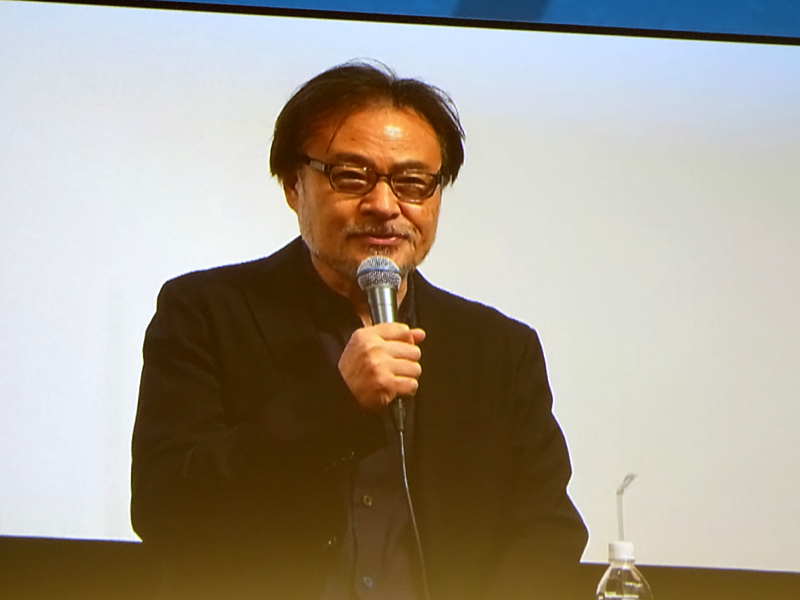

黒沢 清監督:まず最初に、僕たちはいま日本におりまして、イタリアには本当に行きたかったのですが、このコロナ禍の状況ではそれがかなわず、東京からリモートで記者会見をさせていただきますことを大変光栄に思いますと同時に、そちらに駆けつけてくださったジャーナリストの皆さんに「現地に行けず本当にすみませんでした」と謝りたいと思います。

ご質問の件ですが、現代のドラマを扱っていても、僕が以前からとても興味をそそられている大きなテーマの一つは、社会とその中に生きる個人の在り方、その共存と対立の構造でした。しかし、それを現代でやるとどうしても、特に東京では人々は一見自由に生きており、個人と社会は融合しているように見えますので、内在する対立の構造を視覚化することは難しかったのです。社会と個人の対立を明確に描くことができる1940年代前半の日本、それはイタリアも同じ状況だったかもしれませんが、戦時下にある個人というものをいつかテーマにしてみたいと以前から思っていたのですが、予算や物語の制作に障害があり、これまで一度も実現しませんでした。ようやく今回、その時代のドラマを描くという念願がかなったという経緯があります。

題材にスパイを選んだ理由ですが、その一つは今言いましたように、社会と個人が引き裂かれ、対立している状況を象徴する、すごく分かりやすい存在としてスパイがいると思ったことがあります。それ以上に、スパイと聞いた瞬間、ある種映画的でジャンル的な魅力が発揮される、映画にとって魅惑的な言葉の一つだと感じたからです。

俳優のお二人にお聞きします。とても仲の良い夫婦を演じられましたが、次第に、さまざまな秘密、謎を隠して互いに黙っていたことが分かります。この二人の関係をどのように思われましたか?

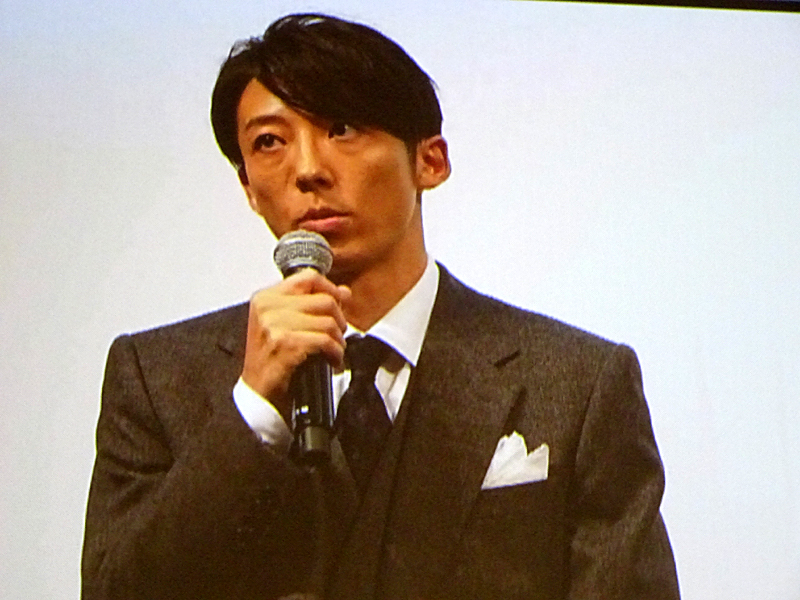

高橋一生:この二人の関係性は非常に繊細で、お互いを思いやる形が違っており、かつ表層と内側で流れているものの違いがあることを物語の中で切り取っていただけているという感覚はありました。心情的なものは脚本に書かれているとおりに忠実に演じたつもりで、もちろん僕なりの主観や、もしかしたらバイアスも加味されているかもしれませんが、現場にいる蒼井さんとお芝居で会話をしつつ、監督やスタッフがイメージする優作像を演じるように心掛けました。

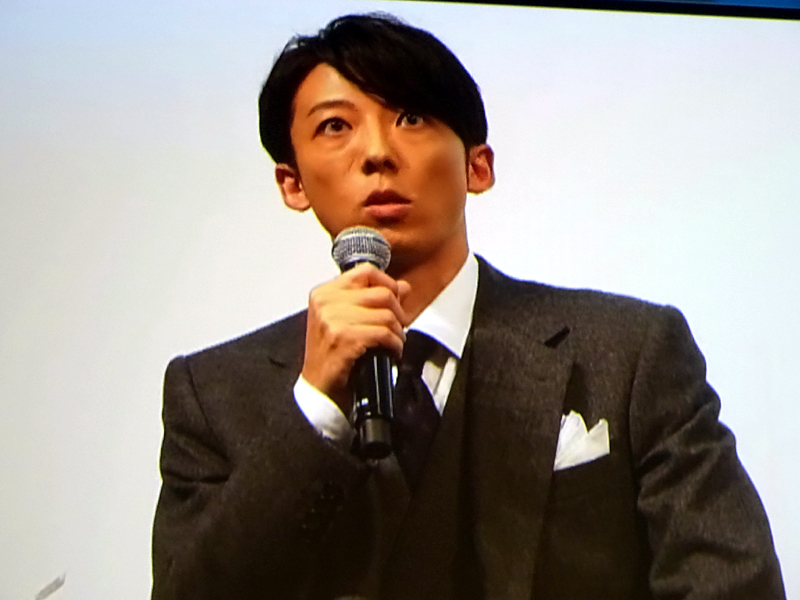

蒼井 優:どんどん夫婦の関係が変わっていき、特に私の演じた聡子は、それまではずっと優作さんがいて自分がいるという感覚で生きていたのに途中から、実際にそういう台詞があったように、自分が優作さんの目になっているような感じがしていきました。そうした共に生きるという喜び、一緒に何かを成し遂げようとする喜び、一心同体になっていく喜びといったものがこの物語を動かしていくと思いましたので、聡子のそうした想いはとても大切にしましたし、私は本来とっても怠け者ですが、聡子の生命力に負けないように、その衝動に置いていかれないように演じたつもりです。

とてもフェミニズムな映画だと思いました。というのは主人公が女性であり、また女性の進化を見せてくれる物語でもあるからです。ところで最近、米アカデミー賞®のノミネート規定に関する新ルールが公表され、反差別的な作品であること、バランスのとれたジェンダー・人種のスタッフを配置して撮られていることが要件となりましたが、この新ルールについてお聞きになりましたか? 映画界の未来についてどのようにお考えですか?

黒沢 清監督:そのようなルールが発表されたということは存じ上げませんでした。大変難しい課題を突きつけられたなというのが正直なところです。しかし、非常にまっとうなことであるだろうとも感じます。ただ、日本で映画を撮っている者の実感では、そのルールは全く正しいと思いながらも、目の前のさまざまな問題の処理に忙殺されてしまっているのが現状です。つまり、日本という国はそこそこ豊かなようではありますが、映画業界は非常に予算が少ないところで動いており、スタッフも俳優も精神と肉体を限界まですり減らしながら仕事をしています。その上さらに、現在はコロナ・ウィルス対策にも注力しなくてはいけない。そういう状況にありながら懸命に仕事をしているわけですが、それに加えて、ワンカット・ワンカット撮る毎に、シナリオの一行毎に「正しさ」を追究するというのは、全く正しいことなのですが、いまの日本映画でどこまで実現できるのか非常に不安はあります。いつの日か実現したいですが、日本ではそれを遵守するにはまだまだ時間がかかるように思います。

この作品は政治的なテーマを含んでいると思います。日本映画は政治的な映画が少ない印象ですが、政治的な要素に関して意図がおありでしたか?

黒沢 清監督:大変興味深い質問です。僕はこの作品を撮っているとき「歴史的」であろうとは思いましたが、「政治的」であるかどうかは自分ではあまり判断せずに作っていきました。どういうことかと申しますと、この物語はフィクションですが、扱った満州での出来事というのは事実であって、それの歴史的な位置づけは、僕の認識ではある程度確立していると考えていますし、それを基にした物語ですから、政治的な判断は必要ありませんでした。最初申し上げたことと重なりますが、現代ですとまだ歴史的に決定されていないので、現代社会を描くときに何らかの政治的な視線も必要となってくるのかもしれませんが、それは僕にとってはなかなか厄介で難しい問題です。何十年か経って、今の時代における政治的立場は、歴史的にどのように判断されることになるのか想像もつきません。その点、過去の歴史に基づいた物語ですと、歴史的には決定されているので、僕が政治的な判断をする必要もなく、ただ事実に基づいて物語を創造できる……ということは言えるでしょう。ちょっと回りくどい答えになってしまって申し訳ありません。

登壇者:黒沢 清監督、蒼井 優、高橋一生

黒沢監督のみならず、蒼井さんは塚本晋也監督の『斬、』から2年ぶり、高橋さんは初めてのヴェネチア国際映画祭という華やかな舞台に登場されていただろうにと思うと、取材する側も今回は本当に残念でならなかった。ただ、コロナ禍という未曽有の事態が未だ収束しない中で、一時は世界最悪の状況にさらされ深い苦しみと悲しみを経験したこのイタリアで映画祭が予定通り開催されることへの感慨は言葉に尽くせず、作品が世界の観客の前で上映されることだけでも僥倖と言わざるを得ない。

プレミア上映前のビデオ・メッセージで黒沢監督は「肉体は国境を越えられなかったけれど、映画は軽々と国境を越える」とおっしゃっていた。戦時下の日本に生きた聡子と優作という夫婦の貫いた愛と正義が、世界の人々の心に触れることを願って止まない。

(取材・文・写真:Maori Matsuura)

公開表記

配給:ビターズ・エンド

2020年10月16日(金)より、新宿ピカデリーほか全国ロードショー!