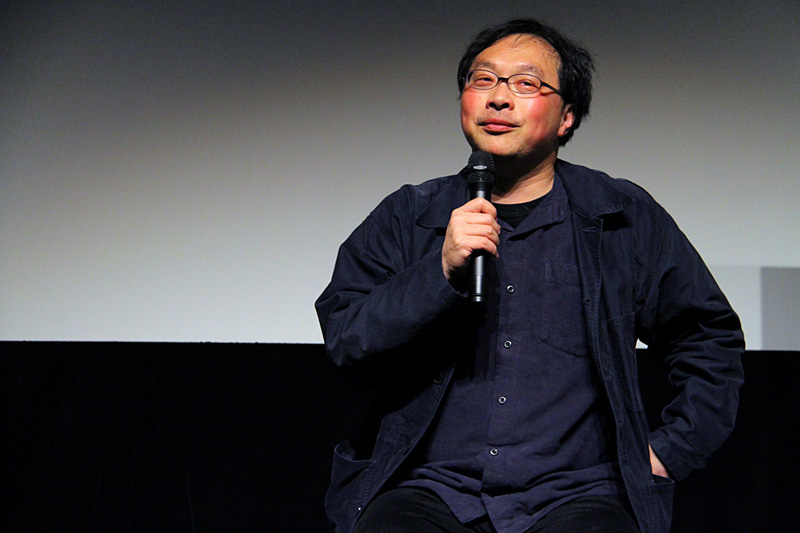

スペインを代表する俳優、ペネロペ・クルスとアントニオ・バンデラスが母国の映画で共演を果たし、現代映画界を爽やかに皮肉った業界風刺エンターテイメント『コンペティション』。本作の公開を記念し、カンヌやヴェネチアをはじめとした数々の海外映画祭に参加し世界的な評価を受ける深田晃司監督が試写会のトークショーに登壇。映画の面白さと、実際の撮影現場の裏話をたっぷりと語った。

現在、岡山県で新作の脚本を執筆しているという深田監督。「映画業界を風刺している作品なので、登壇するかどうか実はすごく迷いました。この映画の終わりに自分が登場するのも一つの風刺なんじゃないかと深読みしちゃって(笑)。でも作品が本当に面白かったのでお話したいと思いました」と忙しい合間を縫って登壇した理由を明かす。

映画のどの部分に惹かれたのかという問いに対し「まず題材が面白いと思いました。トリュフォーの『映画に愛をこめて アメリカの夜』をはじめ、“バックステージもの”というものづくりの裏側を見せる作品のジャンルがあります。映画製作の舞台裏で一番派手で面白いのはカメラが回っている時なんですが、本作はカメラが回る前の物語なんです。監督と俳優のリハーサルに焦点をあてている作品というのはとても珍しく、目の付け所が良いなと思いました」と語る。

ペネロペ・クルス演じる鬼才監督のローラは破天荒な演出方法で俳優たちを戸惑わせるが、深田監督は「風刺映画なので誇張はされていますが、リアリティはあると思います。ぶっちゃけ、ローラの演出スタイルはパワハラですが(笑)。今の時代だからそう言えるだけであって、俳優をラップでぐるぐる巻きにするまではいかないでも、これに近いものを求める監督もいると思うんですよね。傍から見たらハチャメチャなんだけど、彼らにとっては『ものをつくるためにはこれくらいクレイジーにならなきゃいけないんだ!』と当たり前になっちゃっていたりするんです」と私見を述べる。そのうえで「映画監督に必要なことは『何がいいか、悪いかのジャッジをしなければならないこと』。手を挙げるという動作でも、まっすぐピンと挙げるのか、肘を曲げながら挙げるのかといろいろなやり方がありますが、正解を決めることができる唯一の存在が監督。その正解に俳優を導くために頑張り過ぎちゃうと、知らず知らずのうちに本作のように狂気の沙汰になってしまうんですね」と判断力の重要性を語る。

また日本の監督のやりすぎエピソードとして、黒澤 明監督の現場で良い形の雲がでてくるまで撮影を中断する“雲待ち”という時間があったことを聞いた深田監督は「ちょっと狂気を感じますが、憧れはありますね。なぜかというと、雲を長時間待てるということは、それだけ製作日数と予算があるから。予算が少ない現場では天気を待つこともできないので羨ましい」とリアルな製作舞台裏を明かす。また撮影前のリハーサルについても「本作では何日もかけてずっとリハーサルをしていますが、日本映画だとリハーサルなんてほとんどできないんですよ。例えば、ダルデンヌ兄弟は5週間のリハーサル期間を経てから撮影に挑むらしいんです。それだけリハーサルという時間は、映画の世界観を作り出したり、監督と俳優がなにかを共有するのに必要な時間だということです。そしてその時間は長編映画1本作れるくらい濃密で面白い時間でもあると思うんですよね」と話す。

「あと資金といえば……」とお金についても話が及び、「劇中、大富豪が名誉のために映画を作りたいと言ってこのリハーサルがはじまっていくわけですが、実際これはよく聞く話です」と業界の秘密を暴露。「以前、中国の映画祭に行ったときに聞いたのは、中国には映画にお金を出したがるお金持ちがたくさんいるというんです。今は状況がまた違っているかもしれませんが。彼らは金儲けを望んでいるのではなく、“映画祭に出る”という一つの名誉欲しさに出資するらしいんです」と、富豪の名誉のために作られる映画もあると明かす。

続けて、「この映画が面白いのは、アメリカでもフランスでもなくスペインの映画であるという点。そもそも映画祭の歴史を紐解くと、権威に対するカウンターとして始まっているんです。映画が、演劇や絵画や音楽などの芸術と決定的に違う点は、とにかくお金がかかること。市場では、全世界に配給部を持っていて潤沢にお金をかけたエンターテイメント性の高い作品やハリウッド映画が断然強いわけで、アート系の低予算映画がまったく市場に回らなくなってしまう。そんな作品にも光を当てようと生まれたのが映画祭なのですが、時間が経つにつれ、ドレスやタキシードで着飾った人たちが赤い絨毯を歩いて脚光を浴びることが権威となり、本来の目的を失ってしまっていることも皮肉です。現在もその脚光を目指して世界各国で映画作りが行われており、そんな状況を風刺した映画がスペインで、さらにアルゼンチン出身の監督たちの手によって生まれたことが面白いなと思いました」と、奥深い面白味があることを力説した。

映画の原題である<Official Competition>とは映画祭の「コンペティション部門」の意味。昨年、深田監督の『LOVE LIFE』がベネチア映画祭のコンペティション部門に出品され高い評価を受けたことに触れ「やはりコンペティション部門を目指して映画をつくられているのですか?」とMCより質問されると、「目指していません! この映画を観たばかりの方たちの前でそんなこと言っても信じてもらえないと思いますけど(笑)。映画の中でもオスカル・マルティネス扮するイバンが『アカデミー賞®なんて馬鹿げた賞はいらない!』と言っていたのに、陰でスピーチの練習をしているという面白いシーンがありましたが、たぶん今の僕もそんなふうにみられているはず……。でも本当に、ゴールを映画祭にしてしまうと神経がすり減ってしまいます。この映画を観るとそんな製作者の気持ちも分かると思いますよ」と登場人物たちに共感する部分もあることを告白。

さらに映画では性格も演技のアプローチもまったく噛み合わない俳優ふたりが兄弟役を演じることとなるが、日本映画の製作現場でもあるあるの出来事だという。「ハリウッドだと俳優教育が進んでいるので、アクターズスタジオなんかでメソッドを練習している人が多く、ある種の共通言語を全員が持っています。しかし日本は俳優教育が浸透しておらず、俳優はそれぞれ好きな俳優の背中を追って独学で演技を勉強したり、また所属する事務所や劇団によって教え方も違うので全員がバラバラ。そんな人たちが初めましてで長年連れ添った夫婦役とかを演じなければならないので、それはもう大変ですよね」と日本における業界の問題について赤裸々に語る。そんな場合はどう演出するのか?と問われると「それはもうリハーサルをするしかないです。ただ一番の方法は、そういった人たちを選ばずにちゃんとオーディションで相性を見て決めることなんですけどね。あとは本作のように、監督も俳優も全員が意見をぶつけ合える状態にあることが望ましいです。日本ではまだ“俳優は監督に従うものである”というイメージが強いですが、バラバラの俳優たちが集まってもディスカッションを重ねることで改善できる道はあると思う」と、向上のためのヒントを考える。

最後に、もう一度映画の魅力について聞かれた深田監督は「この映画が面白いのは、登場人物が全員笑わせようとしているんじゃなくて真剣に挑んでいる点だと思います。クレイジーな監督に対して俳優が大真面目にクレイジーなことをしたり、いつだって真剣にぶつかっていくんです。笑わせようとする人間が出てくる映画は笑えませんし、真剣であることが笑いを生み出していることを示すいい映画だと思います。ジョージ・バーナード・ショーの格言に、『人生は、人が死んでも滑稽であることをやめず、人が笑っても深刻であることをやめない』というのがあるんですが、まさにこの映画のことを言っているようですね」と笑いの重要なポイントを語った。ちなみにコメディ映画製作の意欲はあるのかと聞かれると「興味はあるけど、もともとの土壌が違うので僕がやったら肉離れをおこしそう(笑)。根暗な奴が頑張ってはしゃいでるな、ってイタイ感じになりそうなので。人間は生まれ持った属性からは逃れられないです」と笑った。

降壇する前には、「お前誰なんだって感じなんですけど……」と前置きしつつ、「今日は本作のようなアート映画の試写にこれだけ多くの方が集まってくださり、映画監督としてとても嬉しいです。世界中の映画祭を回っていると、日本を含め、世界的にまだまだコロナ以降観客が映画館に戻っていないとよく聞きます。ちょうど来週からマスクの着用は個人の判断になるという絶好タイミングなので、映画を気に入った人はぜひもう一度劇場に足を運んでいただけたらなと思いますし、映画館に活気が戻ることを心から願っています」と映画人としての率直な気持ちを語り、観客からは盛大な拍手が贈られイベントは幕を閉じた。

登壇者:深田晃司監督、MC:立田敦子

公開表記

配給:ショウゲート

3月17日(金)、ヒューマントラストシネマ有楽町・新宿シネマカリテほかにて全国公開

(オフィシャル素材提供)