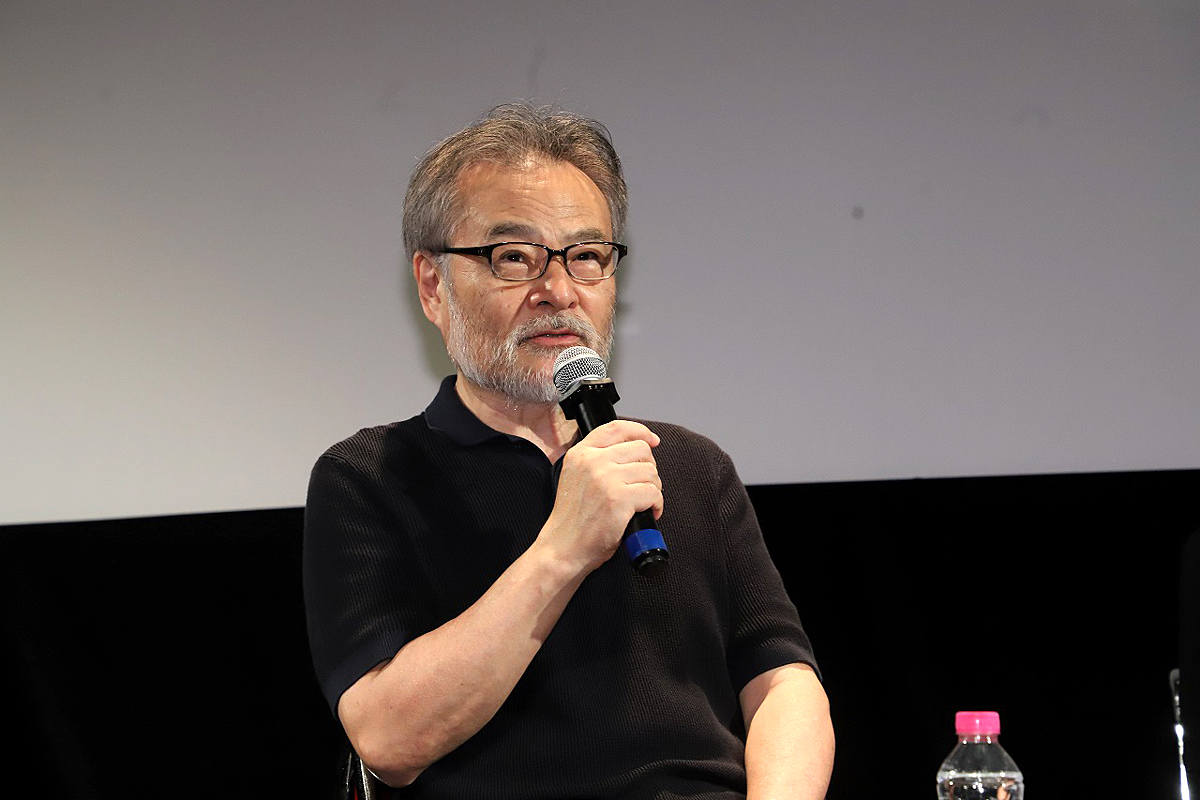

登壇者:黒沢 清監督

巨匠・黒沢 清監督がセルフ・リメイクし、26年振りにスクリーンに蘇る完全版リベンジ・サスペンス『蛇の道』。6月11日(火)、日仏共同製作作品である『蛇の道』の公開を記念して、東京日仏学院にて黒沢監督とのマスター・クラス(司会:クレマン・ロジェ)、黒沢監督のお気に入りの一本、オリヴィエ・アサイヤス監督の『パーソナル・ショッパー』の上映、さらにオンラインでオリヴィエ・アサイヤス監督と黒沢監督のディスカッションが実施された。

第1部:黒沢 清監督のマスター・クラス(司会:クレモン・ロジェ)

第1部は黒沢 清監督の「マスタークラス」を実施。聞き手を務めるのはパリのシネマテーク・フランセーズや日本文化会館で日本映画の紹介につとめ、映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」などで批評活動も行うクレモン・ロジェ氏。黒沢監督のこれまでのフィルモグラフィーをたどりながら、その奥深い世界の真髄へと迫る機会となった。まずはフランスの芸術文化勲章「オフィシエ」を受賞した黒沢監督に対して、「まずは黒沢 清さんにお祝いを申し上げたいと思います」と呼びかけたロジェ氏は、「この受賞は、わたしたちフランスにとっても大変重要なこと。というのも、1997年の『CURE』がフランスで上映されて以来、われわれはずっと黒沢監督の映画を拝見し続けているからです。ですが黒沢監督のキャリアはそれよりももっと前、15年以上前にさかのぼります」と紹介。

その上で「われわれは黒沢さんが膨大な数の作品を手掛けていることに驚くとともに、幅広いジャンルの作品を行ったり来たりしていることにも驚いています。それは自主映画のような作品から、今回の『蛇の道』のような日仏の共同製作という大規模作品まで、そうしたところを自由に行き来できるところに大変な驚きがある」と指摘したロジェ氏は、「黒沢監督は、日本映画界におけるご自身の立ち位置をどのように考えているのか?」と質問。それに対して黒沢監督は「自分の日本映画界におけるポジションについては考えたことがないのでよく分かりませんが、この年になってもまだ雑多な映画を撮り続けているというのは変わっているのかなと思います」と返答。その上で、同系統の作品を作り続け、年を重ねるごとにそれがどんどんと洗練されていく映像作家の代表として小津安二郎の名前を、そして可能な限り雑多な映画を撮り続け、年を重ねるごとに作品のジャンルの幅が広がっていく映像作家の例としてスティーブン・スピルバーグの名前をあげると、「僕はどちらかというと、年を重ねるごとにいろいろなタイプの映画をやっておこうというタイプだと思います。ただこういうタイプの映画監督は明らかに日本では少なくなっているかもしれませんね」と付け加えた。

そしてその後は、ロジェ氏がセレクトした黒沢作品を提示し、それに付随して黒沢監督が影響を受けたであろう映像作家の作品を併せて流すことで、黒沢作品の演出スタイルを紐解くことに。まずは黒沢監督の『回路』(2001)のフッテージを上映した後に、「顔の見えない犯人というモチーフが、黒沢作品では繰り返されている」というロジェ氏の指摘とともに、リチャード・フライシャー監督の『静かについて来い』(1949)のフッテージを上映。さらに『CURE』の尋問シーンを上映しながら、黒沢監督に影響を与えた映画監督として三隅研次監督の名前を挙げたロジェ氏。この日は三隅監督の『桜の代紋』(1973)をモデルケースとして参照しながら、プログラム・ピクチャーの宿命として時間的、予算的効率を求めたことによる、通常よりも少ないカット割で行った独自の撮影スタイルが、期せずして映画作家的な個性となったと指摘する。さらに『スパイの妻』を読み解くために、エリック・ロメール監督の『三重スパイ』(2004)のフッテージも上映。「ふたりの共通点として、感情の浮き沈みに興味がある監督であるということ。ロメールは言葉を通して、黒沢さんは沈黙を通して語る作家だと思う。そして『スパイの妻』と『三重スパイ』は、大きな歴史を、あえてふたりのカップルの個人的視点から描きだしたところが共通点」というロジェ氏の指摘に、黒沢監督が「『スパイの妻』に『三重スパイ』の影響があるのは本当です」と認めるひと幕も。ロジェ氏の鋭い考察と、意表を突いた参考作品のセレクトには黒沢監督もタジタジとなるひと幕もあり、思わず「お見事です!」と感服した様子だった。

そして第1部の最後には、黒沢監督ゆかりのフランスの映画人たちから、フランスの芸術文化勲章を受賞したことに対する祝福のビデオ・メッセージが。そこには『ダゲレオタイプの女』でタッグを組んだタハール・ラヒム、コンスタンス・ルソー、そしてアルノー・デプレシャン、クレール・ドゥニ、さらに『蛇の道』で一緒に組んだプロデューサーのダヴィッド・ゴキエ、マチュー・アマルリック、ダミアン・ボナール、そしてレオス・カラックスなど、フランスを代表する映画人たちが次々と登場。黒沢監督への敬愛の念と、祝福ムードがこもったメッセージが次々と送られると、黒沢監督も「昨日はじめて見ましたが感激しますよね」と感激の表情を見せた。

第2部:『パーソナル・ショッパー』上映後、オリヴィエ・アサイヤス監督とのディスカッション

そして第2部は、黒沢監督お気に入りのフランス映画となる、オリヴィエ・アサイヤス監督の『パーソナル・ショッパー』を上映。そして映画上映後にはオンラインで、オリヴィエ・アサイヤス監督を迎えた、ディスカッションが行われた。

ふたりは1955年生まれの同い年。以前、少しだけ顔を合わせたことはあるものの、しっかりとふたりで映画の話をするのは今回がはじめてだという。そんな黒沢監督がこの映画を選んだ理由として、「皆さんご覧になってお分かりだったと思いますが、本当におそろしい映画でした。幽霊との遭遇という現象、できごとをここまで真面目に、本格的に描いた映画はたぶん映画史上はじめてだったと思います。この映画は、2016年のカンヌ国際映画祭で監督賞をとった傑作なんですが、日本ではホラー映画としては扱われず。この映画の怖さがまともに伝わらなかったのが残念だなと思っていました。今日は僕が好きなフランス映画を上映していいとのことなので、迷わずこの映画を上映させていただきました」と説明。

数ヵ月前に双子の兄を亡くし、悲しみから立ち直れない主人公が、霊の存在を感じるようになるさまを描き出した本作について「この映画はわたしとしては“喪に服することに関する映画”だと考えています」と語るアサイヤス監督は、「喪に服す期間というのは、人生の中で特別な時間。自分自身に向き合うと同時に、自分が失ってしまった人と向き合い続けること。その時に生きている世界と、死者たちの世界の境界がものすごく薄くなっていくんです」と説明。さらに「この映画の中で、ある種ホラー映画の形を借用して演出しながらも、自分の演出の本質というのは、心の旅路をしていく人に寄り添うものだと感じていました。彼女の心の旅路の先にあるのは、死者の世界の扉を開くことなのかもしれない。結果として喪に服すということは、自分の心の中の、内面的な冒険になっていくのかなと思った」と付け加えると、黒沢監督も「なるほど、と思いました」と感服した様子。

そしてアサイヤス監督は、そうした“喪に服す”という視線を、黒沢監督の『蛇の道』にも感じたという。「『蛇の道』はわたしにとって、ジャンル映画という形を借りながらも、本質的には“喪の仕事”の映画だろうと思ったのです。あの映画の中にはジャンル映画(※ホラー映画やアクション映画のようなファンタスティック映画)的な要素がいろいろとありましたが、その本質というのは結局のところ、人間のもっとも根源的な感情のひとつである、子どもを失ったことについての悲しみなのだろうと。それはさまざまな道筋をたどっていくわけですが、復讐を成し遂げていくうちに、何かが心の中で壊れてしまって、さまよっているような感覚があって。それがやがて登場人物に向けた感情であることがだんだんと見えてくるような、この映画の語り口が本当にすばらしいと思った」。

その言葉を聞き「僕もそれをいわれると本当にうれしいんです」と笑顔を見せた黒沢監督は、「フランスで二本目の映画を撮れることになってうれしかったんですが、フランスの社会状況や、フランスに住んでいる方の心の中などはおそらくきちんと理解することはできないのだろうなと思ったんです。だから僕がやるならある種のジャンル映画だろうと。ジャンル映画の規則にのっとった映画なら、僕でも出来るかもしれない。そう思って撮ることにしました」と説明。

その上で黒沢監督が「アサイヤス監督の作品を観ると、今日の『パーソナル・ショッパー』や『デーモンラヴァー』などもそうなんですが、ジャンル映画的な要素が色濃くあるものと、『アクトレス』とか『夏時間の庭』のような、ジャンル映画をとっぱらったようなドラマ作品と、両方手掛けていますが、そうしたジャンル映画との付き合い方、あるいは突き放し方をどのようにコントロールしているのでしょうか?」と質問すると、「わたし自身のジャンル映画に対する付き合い方は変わってないと思う」とキッパリ言い切ったアサイヤス監督。「わたしの映画づくりに根本的な影響を与えているのは(『ハロウィン』『遊星からの物体X』などの)ジョン・カーペンターや(『スクリーム』『エルム街の悪夢』などの)ウェス・クレイブン、(『ヴィデオドローム』『ザ・フライ』などの)デヴィッド・クローネンバーグと、ホラー映画が重要な部分を占めている。それらの映画というのは人間の心の中にあるゾーンに触れることができる。リアルな映画では不可能なものも、非リアルな映画だからこそ入り込むことができると思う」というアサイヤス監督の言葉に、黒沢監督もうれしそうな様子で「僕も間違ってなかったんだなと思いましたね」としみじみ語った。

そんな互いをリスペクトし合ったふたりのディスカッションの内容は多岐にわたり、観客も熱心に耳を傾けていたが、そんなひとときもいよいよ時間切れ。最後に黒沢監督が「日本には今、すばらしい監督はたくさんいるんですが、自分と似たスタンスで映画を撮ってるなと思われる監督は誰もいません。フランスには何人かいるんですが、そのひとりがアサイヤス監督。今日はそのことを確認できました。世界には仲間がいるんだと思えるだけで勇気づけられます」と語ると、アサイヤス監督も「わたし自身は、黒沢さんの映画にはじめて出合った時から優れた映画作家だと思い、尊敬してきました。最初に観たのは『CURE』という映画でしたが、それは今でもしばしば記憶が呼び起こされるくらいに自分の記憶に刻まれています。そして今でも映画をつくっていて思うのが、『パーソナル・ショッパー』のような(劇場ですでに公開された)映画は、監督の手を離れ、映画自身が自分自身の内面を見つめ直し、自分の行くべき道筋をたどっていく。そしてその旅路の中で黒沢 清監督に出会ってくれて、そして黒沢監督が自分が想像した通りの体験をしてくださったということは光栄であり、かつうれしいことだと思っています」と語るなど、互いに尊敬の念を抱く監督同士の熱いディスカッションは大盛り上がりのうちに幕を下ろした。

公開表記

配給:KADOKAWA

6月14日(金) 全国劇場公開

(オフィシャル素材提供)

![蛇の道 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/516HeiJRq-L._SL160_.jpg)

![蜘蛛の瞳 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51oNP2MJwFL._SL160_.jpg)

![CURE [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51xmdjqoJJL._SL160_.jpg)