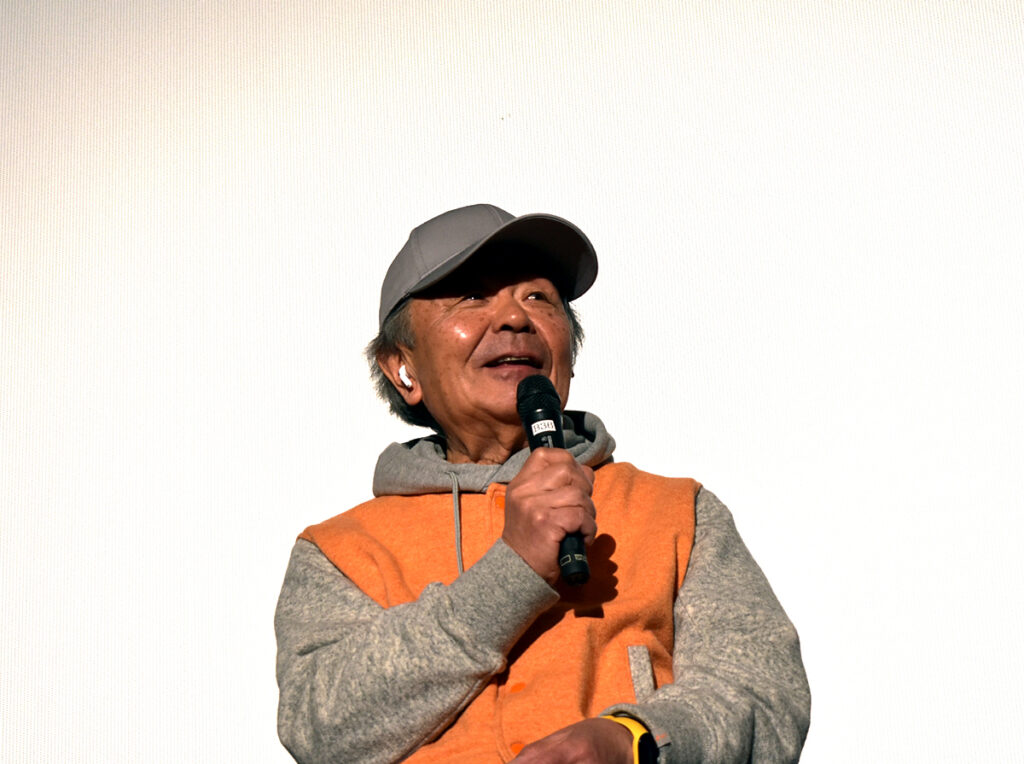

登壇者:藤本国彦(ビートルズ研究家・本作字幕監修)

川原伸司(音楽プロデューサー・作曲家)

MC:汐月しゅう

およそ6年に渡るビートルズの初期を、時系列で追体験するドキュメンタリー『NO ハンブルク NO ビートルズ』が2024年、約60年の時を経て、完成した。

ジョン・レノンの命日の前日12月7日(土)には、藤本国彦(ビートルズ研究家・本作字幕監修)と川原伸司(音楽プロデューサー・作曲家)が、池袋シネマ・ロサにて上映後トークイベントに登壇した。

藤本は「ビートルズ本を作る時に、川原さんのお話を伺うことが多くて、ポールがいかに素晴らしいかというような話などをする」と話し、川原は「藤本さんはインタビュアーとして大変優秀な方なので、自分が本を出すときのインタビューは藤本さんにお願いしている」と話すなど、お互い信頼し合っている仲のお二人が登壇。

冒頭、ビートルズの最初の印象を聞かれた川原は、「スリーファンキーズというボーカル・グループが『抱きしめたい』をカバーしていて、いい曲だなと思っていたんだけれど、オリジナルのビートルズの曲が流れてきた時に、スリーファンキーズのほうがうまいと思った。ビートルズは、ハーモニーと主旋律が同じ割合なので、主旋律がよく分からなくて、うるさく聞こえた。最初の印象はネガティブだった」と意外な印象を告白。藤本は、「兄貴がレコードを持っていて、それを聞いてハマってしまった。当時はパンクはなかったけれど、ある種パンク的な衝撃だった」と、今ではクラシックな存在となっているビートルズの音楽の、当時の衝撃について語った。

ハンブルクでの出会いについて、川原は「ドイツも日本も敗戦国。イギリスは戦勝国だけれど、お互いの国の国民感情として、勝っても負けても決していいことなんて何もないと気づいた時代。アストリッド・キルヒヘアやクラウス・フォアマン、ユルゲン・フォルマーらは、『神様なんていない』という前提で、自己完結をして生きている積極的なエゴイストみたいな“実存主義者”で、皆黒いタートルネックを着て長髪で、ビートルズのメンバーは、『なんだろうこの人たち』とびっくりしたと思う。思想的な感化をジョン・レノンなどは間違いなく受けていると思う。メンバーのスチュアート・サトクリフはアストリッドと婚約するし。単に『バンドで演奏しに行って一稼ぎしようぜ』ということから、初めて出会った“主体的に生きる若者たち”との出会いはすごく大事だったと思う。憶測でしかないですが」と話した。藤本も、ハンブルクについて、「リンゴ(・スター)と会ったというのもいいタイミングのいい出会いだったと思う」と付け加えた。

本作の出演者で証言している面々で初めて見た人がいるかと聞かれた藤本は、「最初のハンブルクに同行したロード・ウッドバインの娘さんは初めてだった。アストリッドと結婚したギブソン・ケンプもほとんど出てくる機会がないので、彼らの回想は貴重。(スチュアート・サトクリフの代役を務めた)チャス・ニュービーは、去年亡くなっているので、撮影が間に合ってよかったなと思う。ファンの女性の、ピート・ベストが抜けた時や1962年4月5日のライブで、前半は革ジャンで、後半はスーツで出てきたのに立ち会ったという証言は初めて見た」と話し、ビートルズ研究家にとっても貴重な作品だそう。

藤本はまた、スチュアート・サトクリフの死への反応について、「悲しすぎて笑っちゃうという二面性がすごくジョンらしいと思った。ポールは、ジョンとスチュが仲が良いから嫉妬していたと思う」と話した。

藤本は、ハンブルク時代について、「便器を首にかけて出てきたというエピソードがある。(2代目マネージャーの)エプスタインが世界を売るためにお行儀よくさせたけれど、それ以前のやんちゃな時代。演奏を鍛え上げられたという意味で、ハンブルクのBEFOREとAFTERで全然違う。ハンブルクでは通過儀礼的に音楽的にも磨かれていった」と総括。

本作について、「ジョン、ポール、ジョージのコメントもいい塩梅で挟み込まれるし、ピート・ベストがしゃべっているという説得力含め、『ザ・ビートルズ・アンソロジー』のオフィシャルのハンブルクもいいけれど、ハンブルクで撮ったこの映画が一番良い作品ではないか」とビートルズ研究家として太鼓判を押した。

なお、本作のパンフレットには、ジョン・レノンがハンブルクからリヴァプールへ出した直筆の手紙、ポール・マッカートニーとジョージ・ハリスンがリヴァプールからハンブルクに出した直筆の手紙など、ビートルズ研究所が提供した貴重な資料が掲載されている。

公開表記

配給:NEGA

12月6日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開

(オフィシャル素材提供)

![ミート・ザ・ビートルズ (完全生産限定盤)[Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41WucJe9bVL._SL160_.jpg)