『ジョンベネ殺害事件の謎』(2017)で知られるドキュメンタリー映画作家のキティ・グリーンが、2017年、ハリウッドを発端に巻き起こった<#Me Too運動>を題材に、今⽇の職場における⼤きな問題を掘り下げた『アシスタント』(6/16公開)。

この度、3DCGアーティストPOOL⽬線で本ポスター(※画像右)をリメイクしたポスター<ジェーン・ドゥ>バージョン(※左)が解禁! あわせて、作家・津村記久⼦、漫画家・冬野梅⼦(『まじめな会社員』)、ライターの武⽥砂鉄ほか各界著名⼈より絶賛の声が到着、社内で<正義>を貫こうとした結果、⾒事に痛い⽬にあう主⼈公ジェーンの姿を切り取った本編映像も解禁された。

名⾨⼤学を卒業したばかりのジェーン(ジュリア・ガーナー)は、映画プロデューサーという夢を抱いて激しい競争を勝ち抜き、有名エンターテインメント企業に就職した。業界の⼤物である会⻑のもと、ジュニア・アシスタントとして働き始めたが、そこは華やかさとは無縁の殺⾵景なオフィス。早朝から深夜まで平凡な事務作業に追われる毎⽇。常態化しているハラスメントの積み重ね……しかし、彼⼥は⾃分が即座に交換可能な下働きでしかないということも、将来⼤きなチャンスを掴むためには、会社にしがみついてキャリアを積むしかないことも分かっている。ある⽇、会⻑の許されない⾏為を知ったジェーンは、この問題に⽴ち上がることを決意するが――。

<ジェーン・ドゥ>バージョンは、本作のポスタービジュアル(※画像右)を3DCGアーティストPOOLの⽬線でリメイクしたもの。ジェーン・ドゥとは“名前の無い⼈”“⾝元不明⼈”の意味を持ち、本作の主⼈公・ジェーンの名前の由来になっている。“What can we do?(わたしたちはどうする?)”とコピーが添えられ、会社で働くことでどんどん<⾃分の顔が無くなっていく>ジェーンの⼼の叫びが聞こえてくるような、ヒリヒリするポスターとなっている。

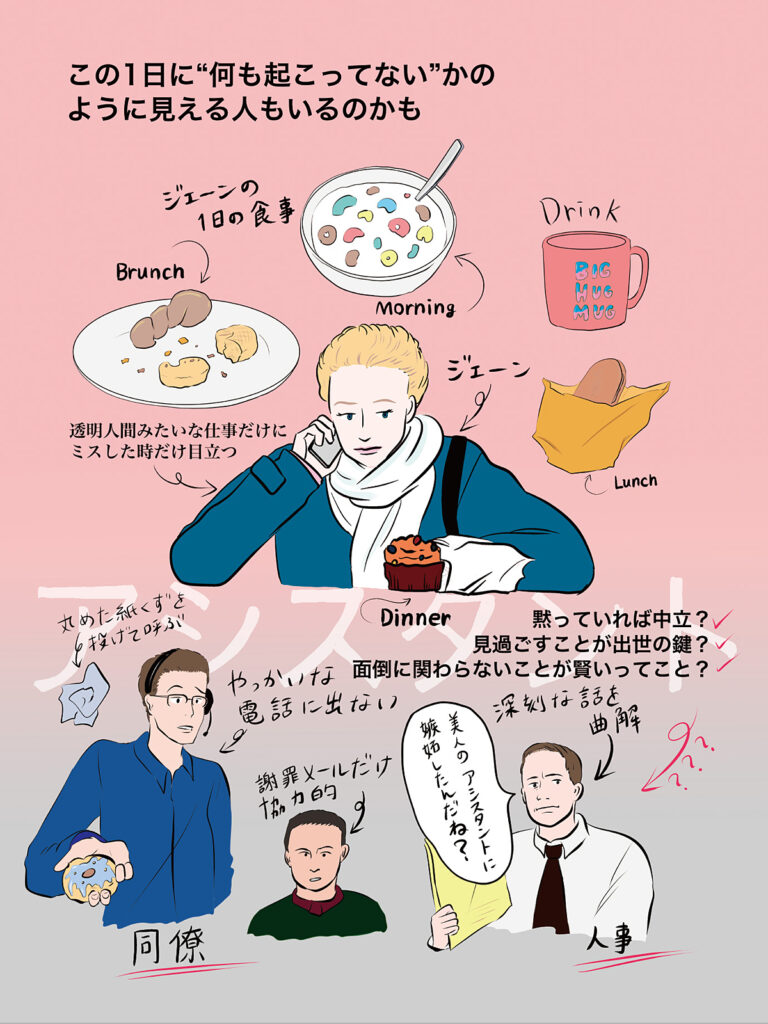

新卒で⼊社した会社を苛烈なパワハラで退社した経験を持つ芥川賞作家・津村記久⼦は「この作品は、理不尽の細部を静かに描き尽くすことで、慣習に⽀えられた暴⼒の様態を告発することに成功している。これまで⾒た映画の記憶から、不当な労働とハラスメントが作⽤した部分を取り除いたらどんなものができあがるのだろうか。それがどんなものであっても、この映画で描かれていることを不当だと思うのであれば、慣習に依らず“その後”を作っていかなければならない」、クリエイティブな仕事に憧れながらも<普通の⼈>である⾃分と葛藤する姿が共感を呼んだ「まじめな会社員」 などを⼿がける漫画家・冬野梅⼦は「黙っていれば中⽴? ⾒過ごすことが出世の鍵? ⾯倒に関わらないことが出世の鍵? この1⽇に“何も起こってない”かのように⾒える⼈もいるのかも」、現代の社会を鋭い⽬線で切り取りラジオでのパーソナリティとしても活躍する、ライターの武⽥砂鉄は「⼤切な“夢”や“希望”を狙う。剥がす。奪う。黙らせる。そういう仕組みだから、と諦めさせる。この仕組みを強化しているのは誰なのか」とぞれぞれの想いをコメント。

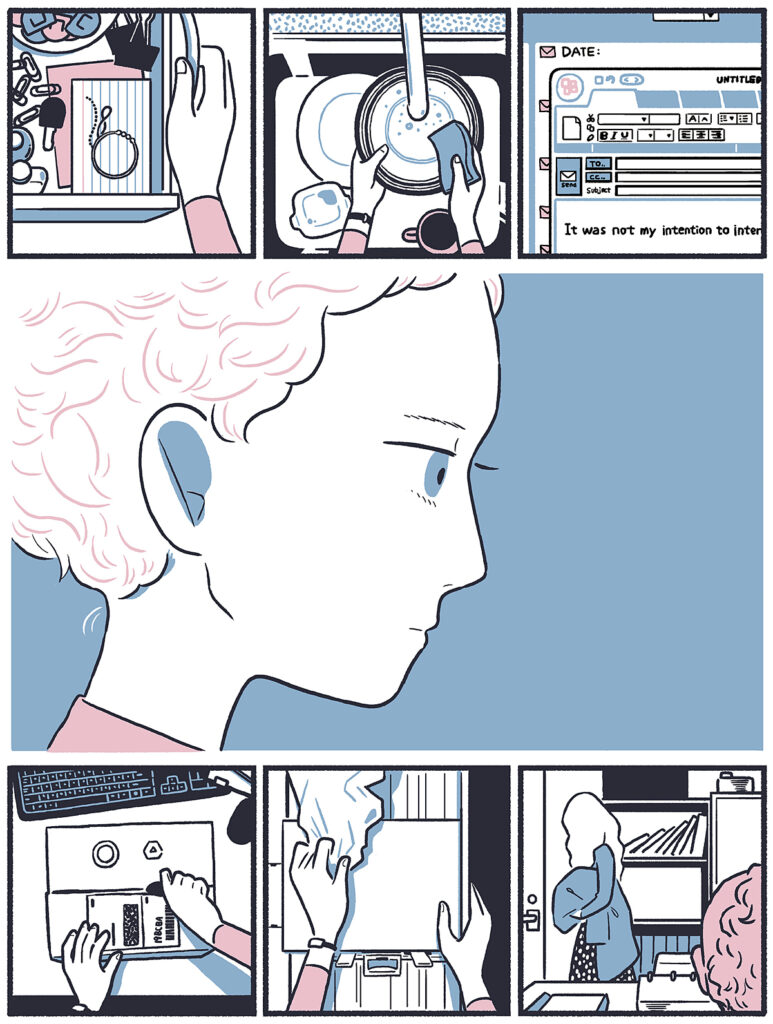

同時に解禁される映像は、⾃分の<正義>を貫こうとした結果、失態を犯すジェーンの姿を切り取ったもの。

浮気を疑っている上司の妻からの電話に対して、適当なウソでその場を凌ぐことをアドバイスする先輩スタッフ。しかし、「ウソはイヤ」とジェーンは反論、正直な事実を伝えるもが、結果、相⼿を怒らせてしまう――。

反論した結果の良くない結末に、その場に流れる気まずい空気。しかし、そもそもなぜ⾃分が電話応対させられたのか? なぜ上司の不倫に、⾃分が嫌な想いをしなければならないのか? これが社会だと思いつつも、まだ全てを飲み込むことのできないジェーンの複雑表情がなんとも⾔えない気持ちにさせるシーンとなっている。

コメント全文(50音順)

小川公代(英文学者)

この映画を観ると、ジェーンや、彼女のようにキャリアを積み上げようとする女性たちが背負う重圧と葛藤を、そして痛みを、自分ごとのように感じることができる。真のフェミニズムとは、口をつぐんでしまう女性たち、さまざまなケア実践を引き受けることで自ら社会の潤滑油になろうとするケアラーたちをも包摂できる運動なのではないだろうか。

北村みなみ

きっと今日もどこかで、この映画と同じことが起こっている。レンガを一本抜けば崩れてしまうこの社会で、自分ができることはなんだろう。

金城小百合(漫画編集者)

私はこの映画のコメントに相応しくない、鑑賞後にそう思った。この映画で描かれているリアリティのあるどん詰まりの毎日は、かなり見覚えがある。しかしその日々をなんとか過ごせてしまったからこそ、冒頭のような感想が頭をもたげてしまう。私は私のような人にこの映画を観てほしいと願う。

小柳 帝(ライター・編集者)

家庭とオフィス、家事と事務の違いこそあれ、映画における「不可視の領域」に挑んでいる点で、『アシスタント』は、現代の『ジャンヌ・ディエルマン』と呼ぶべき映画だ。

児玉美月(映画評論家)

ジェーンは声を上げる/上げた女性ではなく、声を上げられない/上げられなくさせられてしまう女性であるからこそ、『アシスタント』は重要な意義を持つ。なぜならわたしたちの大半は、構造を打ち壊す一握りの勇敢な英雄ではなく、構造に否応なしに加担してしまう平凡な共犯者なのだから。

佐久間裕美子(文筆家)

ようやくたどり着いた場所で自分は虫ケラ同然の存在だと知ること、自分の意図にかかわらず一方的に性の対象としての値定めされること、仕事に支配され、人間関係から隔離される体験、自分が悪業や虐待に間接的に加担しているという事実に気が付かされること――こうしたことに自分のかけらを見つける人がどれだけいるだろう? これは誰かひとりの物語じゃない。

武田砂鉄(ライター)

大切な「夢」や「希望」を狙う。剥がす。奪う。黙らせる。

そういう仕組みだから、と諦めさせる。この仕組みを強化しているのは誰なのか。

津村記久子(作家)

この作品は、理不尽の細部を静かに描き尽くすことで、慣習に支えられた暴力の様態を告発することに成功している。これまで見た映画の記憶から、不当な労働とハラスメントが作用した部分を取り除いたらどんなものが出来あがるのだろうか。それがどんなものであっても、この映画で描かれていることを不当だと思うのであれば、慣習に依らず「その後」を作っていかなければならない。

関口竜平(本屋lighthouse)

ジェーンは、どうにか抵抗を試み続けている私たち自身だ。彼女の設定上の名前“Jane Doe”が匿名の女性を指すものであるならば、この世界に生きる/生きた私たちはみな主人公である。私たちは無名だが、決して無力ではない。世界が少しでも変わる結末を作り出すのは、本作を観たあとの私たちである。

永井玲衣(哲学者)

紙で指を切ったときのような、小さくも鋭い痛みが、じわじわと胸に広がる日々。だが何かを考えようとすることは、このくたくたに疲れた身体ではかなわない。ずっと、ずっと削り取られている感覚。だが、誰によって? 姿は見えない。あの扉の向こうで、何かが起こっている。

西森路代(ライター)

お茶くみ、コピー取り、出張の手配……。

休む暇もないアシスタントの一日を追っていくうちに、やがて会社の中で見過ごされてきた暗部につながっていく。

今まで見たことのないタイプのサスペンスなのに、初めて見たとは思えないのはなぜなんだろう。

ひらりさ(文筆家)

救いのない映画だ。しかし救いがない現実を抉り出したこの映画が世に送り出された、そのことがきっと、これからのジェーンたちへの救いになるに違いない。そんな希望が持てる映画だ。

冬野梅子(漫画家)

増渕愛子(映画キュレーター・プロデューサー・翻訳家)

オフィスの蛍光灯が照らす孤独。静かな映画だからこそ主人公の心の声と繋がる気がして、その声が言葉として聞けないからこそ、観ている自分の気持ちと重なって、社会の至る所に充満する抑圧的な空気と混在している感覚。あれやこれやと思い当たる人や状況。空気が読めてしまう私たちはそれに対してどうするか。この映画が提示する洞察力を行動力に変えていきたい。

安永哲郎(コクヨ株式会社 THE CAMPUS プロデューサー)

「自分らしい働き方」。「 居心地の良い職場」。「あらゆる仕事はクリエイティヴ」。そんな屈託のない言葉に照らされることのない場所がすぐそばにある。仄暗さの奥に立ちすくむ無数のジェーンがこちらを見つめている。彼女を生み出すものが何かを想像し、畏れることなしに、これからを考えることはできない。

矢田部吉彦(前東京国際映画祭ディレクター)

職場の酷い環境に耐える主人公は、一度も名前を呼ばれることが無い。彼女は実在の被害者たちを象徴する匿名の存在なのだと気づいて戦慄する。無数の声を体現するジュリア・ガーナーが、無表情のまま沈黙を叫びへと変え、世界を変える。演出が主題に完璧に合致した現代必見の1本だ。

公開表記

配給:サンリスフィルム

6.16 fri 新宿シネマカリテ、恵比寿ガーデンシネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開

(オフィシャル素材提供)