「グローバル・アニメ・チャレンジ」(GAC)は才能ある若手アニメーター等が世界で通用する技術や制作姿勢、働き方を学び、世界でアニメ産業を牽引し指導者的な役割を担う人材になることを目指すプロジェクトで、独立行政法人日本芸術文化振興会に設置する基金を活用、かつ複数年度にわたって支援する事業の一つとなる。2024年7月31日にプロジェクト発表記者会見を開催し、11月15日(金)には11名のGAC候補生が発表。これまで各候補生との面談やSIGGRAPH Asiaの視察などが行われてきた。

この度、2025年1月22日(水)に第一回目のワークショップが開催された。

「グローバル・アニメ・チャレンジ」のプロジェクト概要および今後の活動内容ついては、公式サイトにてご確認いただける。

■公式サイト:https://global-anime-challenge.com/(外部サイト)

GAC 第一回ワークショップ概要

開催日:2025年1月22日(水)

場所:自律協生スタジオ(コンヴィヴィ)(武蔵美術大学 市ヶ谷キャンパス)

テーマ:アニメーションの潮流と海外の状況

講師:数土直志(ジャーナリスト)

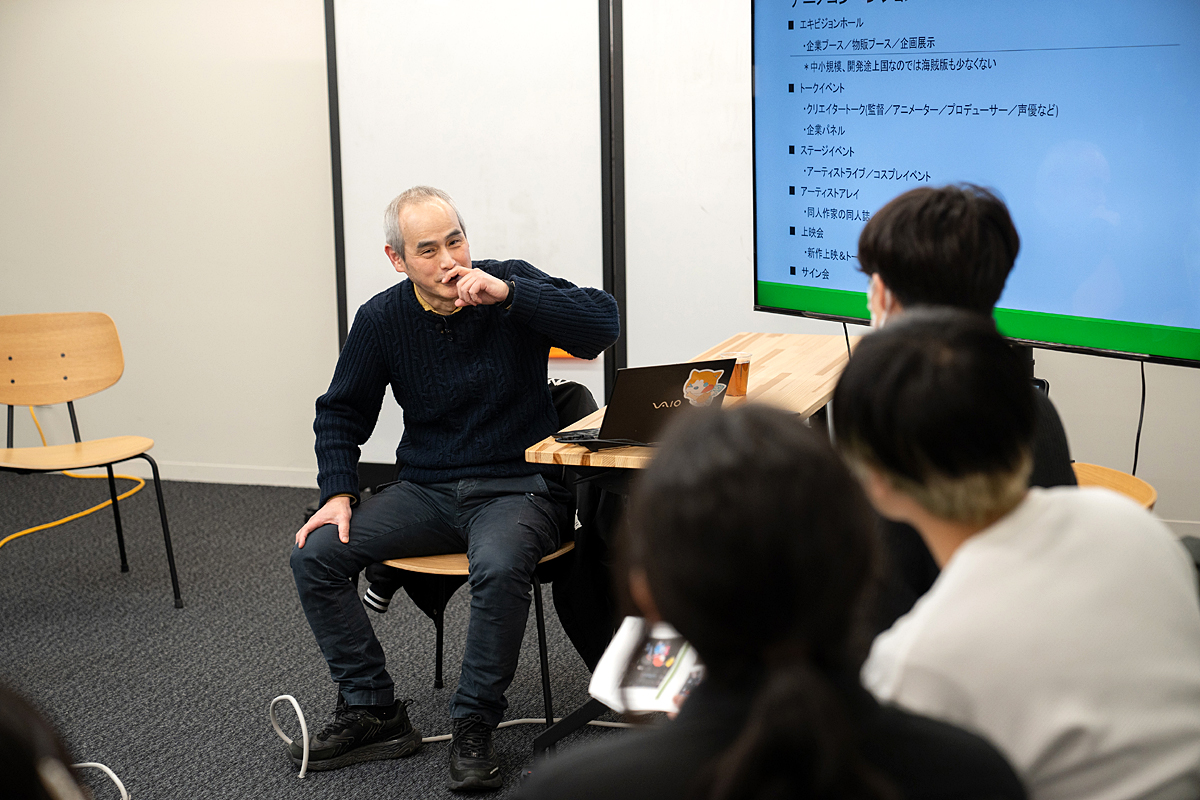

第一回目のワークショップは、指導者の数土直志氏を招き「アニメーションの潮流と海外の状況」というテーマで開催。前半は数土氏による講義を中心に、後半は質疑応答形式で候補生が自由にディスカッションするグループワークの形式で行われた。

本プロジェクトの趣旨でもある国際的な経験や視点、感覚を身につけるため2004年頃より海外のアニメ・イベントに参加し、その動向を研究してきた数土氏による講義の主軸となったのは

① 世界のアニメーション関連のイベントを見渡す

② 日本のアニメは人気なのか

③ 世界でアニメーションがどう評価されているのか

④ 日本のアニメは変わるのか

という4つのテーマ。候補生たちは時にメモを取りながら、熱心に講義に参加した。

1つ目のテーマで取り上げられたのは世界のアニメーション関連イベントについて数土氏は大きく分けて3種類のアニメ関連イベントがあると説明。コミック・コンベンション、アニメ・コンベンション、各企業イベントなどを含むファン向けイベントと、アカデミー賞®、アヌシー国際アニメーション映画祭などを含む国際映画祭、そしてビジネスイベントである。

それぞれのアニメ関連イベントの特性や変遷、トレンドについての説明がここ数年の具体的な事例などと併せ解説。特に、北米最大のアニメ・イベントと言われるAnime Expo(ロサンゼルス)や、アニメーション映画祭の最高峰と評されるアヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)、またアヌシー国際アニメーション映画祭のビジネス部門であるMIFAについて、日本のアニメ作品が長期的にどのような関わり方をしてきたのかの説明が行われた。

これらのアニメ・イベントの来場者数や、世界でのアニメの視聴環境の変化、また2023年にアカデミー賞®長編アニメーション映画部門を受賞した『君たちはどう生きるか』やアカデミー賞®視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の北米での興行での成功例などにも触れ、海外でアニメがどのように受け入れられるようになってきているのかという解説が、数土氏が長年集めてきた数字による裏付けと共に話された。

かつて、海賊版での視聴に頼らざるを得なかった海外のアニメ視聴環境は、Netflixやクランチロールなどのアニメ配信サイトの成長により大きな変貌を遂げており、ジブリ作品の海外配信開始もその変化に大きな影響を与えたと数土氏は指摘する。アニメといえばかつて非常にコアなマニア向けの市場とされていた「アダルト作品(青年・大人向け作品)」が、「キッズ・ファミリー作品」ともに大衆向けの巨大市場に移行しているという点についても話は及んだ。

さらに、現代の海外アニメーション業界の動向や、海外における日本アニメの活用事例などにも触れ、世界での日本のアニメをめぐる最新の動きを学びながら、日本のアニメのグローバル化についての講義が行われた。

ワークショップの後半のグループ・ワークでは、「どのような作品を作れば映画祭や、世界で受け入れられる作品を作ることができるのか」という質問から、世界でのマーケットを視野に入れた作品の具体例などが数土氏や候補生からも上がり、活発なディスカッションが行われた。

特に、アヌシー国際アニメーション映画祭を擁するフランスなど、ヨーロッパの映画祭が好む作品の傾向や、その傾向が孕むリスクについて、また高いテーマ性だけでなく高い技術の両方が求められる時代であること。

何より作品のグローバルな展開を考える場合、長期的な目線で戦略的な売り込みや宣伝が、良い作品であればあるほど求められる時代であるだろうという話も上がった。

「良い作品」を作ることが当たり前のように求められる日本のアニメ業界で、世界中のより多くの人に愛されるアニメを作り、送り出すためのヒントを見つめるワークショップとなった。

「グローバル・アニメ・チャレンジ」GAC候補生一覧

・伊藤優希(アニメーター)

・木村 誠(プロデューサー)

・工藤真奈(アニメーター)

・小出卓史(監督)

・斎藤圭一郎(監督)

・史耕(プロデューサー)

・篠原啓輔(監督)

・谷本 馨(アニメーター)

・中目貴史(プロデューサー)

・森山愛弓(演出家)

・山本ゆうすけ(監督)

「グローバル・アニメ・チャレンジ」について

■趣旨

日本アニメは今や世界中から注目を集めています。しかし、この業界を支える優秀な人材は日々の業務に追われており、グローバルな視点を養う機会は限られています。今後、日本アニメが国際市場で存在感を一層高めていくためには、現場の人材が国際的な経験や視点、感覚を身につけることが不可欠です。

こうした問題意識から、我々は「グローバル・アニメ・チャレンジ」を企画しました。これは3年間をかけて世界で活躍できる次世代クリエイターを育成しようという試みです。国内から才能ある若手アニメーター、プロデューサー、演出家/監督の計6名を選び出し、文化芸術活動基盤強化基金を活用して、英語のマンツーマン特訓と海外展開に関するワークショップ、海外の一流スタジオでのインターンシップ、パイロットフィルムの制作と海外アニメイベントへの出展を経験してもらいます。

この挑戦を経て得られた新たな発見や創作姿勢を土台に、彼らが将来、アニメ業界に革新をもたらすリーダーに成長することが我々の願いです。

■指導者

数土直志、菊池 剛、櫻井大樹、植田益朗

■スケジュール

2024年11月:育成対象者決定・発表

2025年1月:育成対象者への国内でのワークショップ(月1回程度)およびマンツーマンの英語特訓(週1回程度)開始

2025年夏頃〜:海外アニメ制作スタジオへの派遣(3ヵ月)

2025年〜2026年夏頃:パイロットフィルム制作

2026年6~10月:アヌシー国際アニメーション映画祭(仏)やアニメエキスポ(米)に出展

■事業主体

株式会社キネマシトラス

キネマシトラスは「100年残る、時代が変わっても変わらない価値観が入っているフィルムを産み出す」を理念に、2008年に設立したアニメーション企画・制作を行う会社です。

■パートナー

株式会社日本総合研究所

日本総合研究所は、シンクタンク・コンサルティング・ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。「新たな顧客価値の共創」を基本理念とし、課題の発見、問題解決のための具体的な提案およびその実行支援を行なっています。

■協力企業・協力者

株式会社プロダクション・アイジー

株式会社オー・エル・エム

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

宇佐義大(株式会社トリガー)

舛本和也(株式会社トリガー)

■公式サイト:https://global-anime-challenge.com/(外部サイト)

助成:文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業)| 独立行政法人日本芸術文化振興会

(オフィシャル素材提供)